世界中のドライバーから愛され続けてきたドイツの自動車ブランド「フォルクスワーゲン」。その名を聞いて、ビートルやゴルフといった人気モデルを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、フォルクスワーゲンの魅力は単なる車種の多さやデザイン性だけではありません。実はその誕生から現在に至るまでの歴史を知ることで、より深くそのブランドの本質や哲学を理解することができるのです。

本記事では、ナチス政権下で「国民車」として構想され、戦後の復興とともに世界へ広まったフォルクスワーゲンの歩みを、初心者の方にもわかりやすくご紹介します。ビートルの爆発的な成功から、ゴルフによる革新、そして近年の電動化とサステナビリティへの取り組みまで、時代ごとの背景とともに詳しく解説しています。

「クルマを選ぶ」ということは、「どんな未来を選ぶか」ということでもあります。フォルクスワーゲンの歴史を知ることは、その判断にきっと役立つはずです。

フォルクスワーゲンの歴史と魅力とは?ブランドの核心に迫る

フォルクスワーゲンという名前を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。コンパクトでおしゃれなビートル、街中でよく見かけるゴルフ、最近では電気自動車「ID.シリーズ」など、幅広い車種で世界中のドライバーに親しまれているドイツ発の自動車ブランドです。日本国内でも多くのフォルクスワーゲン車が走っており、「欧州車=高級・かっこいい」というイメージをもっている方も多いかもしれません。

そんなフォルクスワーゲンですが、その誕生には驚くべき背景があり、第二次世界大戦という歴史の大きなうねりの中で生まれました。そしてその後、困難な時代を乗り越えて成長を遂げ、今では世界最大級の自動車メーカーにまでなったのです。まさに「激動の歴史とともに進化してきたブランド」といえるでしょう。

では、なぜ私たちがその歴史を知ることが大切なのでしょうか?それは、フォルクスワーゲンの歴史をひもとくことで、今のクルマづくりの背景や、ドイツのものづくりの考え方、さらには世界の自動車産業がどのように変化してきたのかを深く理解できるからです。

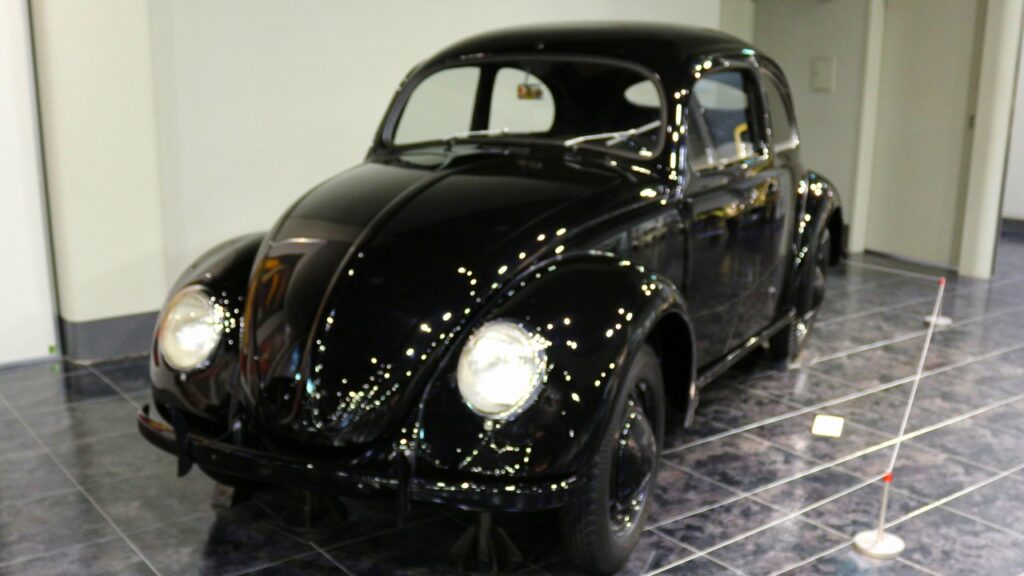

たとえば、あの有名な「ビートル」は、実はナチス政権時代に「国民車(フォルクスワーゲン)」として開発されたことをご存じでしょうか?その後、戦後の復興とともに民間用に普及し、アメリカをはじめ世界中で大ヒットを記録しました。このように、フォルクスワーゲンの車には時代背景や社会の動きが色濃く反映されているのです。

また、技術革新の面でもフォルクスワーゲンは常に業界をリードしてきました。安全性・燃費性能・快適性といった基本性能の高さに加え、近年では電動化や自動運転といった最先端分野にも積極的に取り組んでいます。こうした企業努力が、今なお多くの人に選ばれ続ける理由となっています。

この記事では、フォルクスワーゲンの誕生から現在までの歩みを、時代ごとにわかりやすく解説していきます。特にクルマに詳しくない方や、初心者ドライバー、女性ドライバーの方でも楽しく読めるよう、専門用語はできるだけかみ砕いて説明しています。

読み終わるころには、きっとフォルクスワーゲンというブランドに対して、これまでとは違った視点で魅力を感じていただけるはずです。フォルクスワーゲンの歴史は、自動車そのものの進化の歴史であり、私たちの暮らしと深く結びついている物語でもあります。それでは、フォルクスワーゲンの歩んできた道のりを、一緒にたどっていきましょう。

フォルクスワーゲン誕生の真実|ナチスと「国民車」の意外な関係

現在、世界最大級の自動車メーカーのひとつとして知られているフォルクスワーゲン(Volkswagen)は、実は政治的・社会的な背景のもとに誕生したブランドです。そのルーツをさかのぼると、1930年代のドイツ、ナチス政権のもとで始まった「国民車構想(Volkswagen=国民の車)」にたどり着きます。

ヒトラーが掲げた「すべての国民に車を」のビジョンとは?

1933年、アドルフ・ヒトラーがドイツの首相に就任し、ナチス政権が発足すると、自動車産業が国家的に注目されるようになりました。当時のドイツでは、自動車は裕福層にしか手が届かない贅沢品であり、庶民にとっては「夢の乗り物」でした。

ヒトラーはこの状況を変えようと考え、「ドイツ国民が誰でも手に入れられる、安価で実用的な自動車を作るべきだ」と演説の中で宣言します。彼が理想とした車の条件は以下の通りでした。

- 家族4人が乗れること

- 100km/hの最高速度が出ること

- 燃費はリッター14km以上

- 価格は1,000ライヒスマルク以下

当時の一般的な自動車価格は数千マルクが相場であり、この価格帯で高性能な車を作ることは非常に困難だとされていました。しかし、ヒトラーはそれを可能にするべく、政治的な後押しを本格化させます。

国民車プロジェクト始動|フォルクスワーゲン設立の舞台裏

この国家プロジェクトを実現するために、1937年5月28日、ナチス傘下の労働組織であるドイツ労働戦線(Deutsche Arbeitsfront)の支援を受けて、「国民車準備会社(Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH)」が設立されました。これは後に、現在のフォルクスワーゲン社(Volkswagenwerk GmbH)の前身となる組織です。

この会社の最大の使命は、ナチスの描く理想の国民車を開発し、量産体制を整えること。国家の威信をかけたプロジェクトとして、工場の建設から資金調達、技術者の選定まで、すべてが政治主導で進められました。

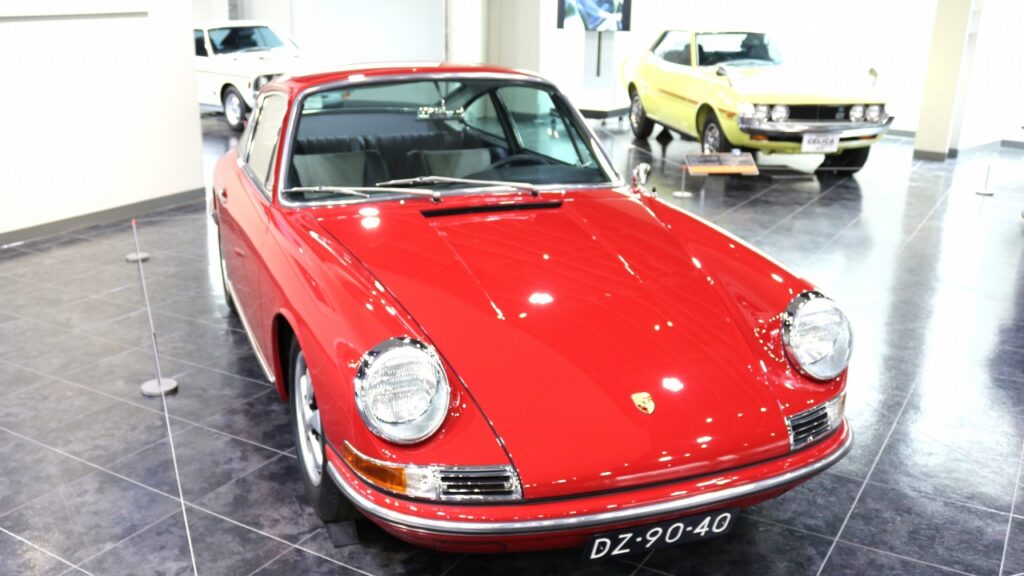

ポルシェが設計した原型ビートル|革新的技術の秘密

この大プロジェクトの開発責任者として白羽の矢が立ったのが、当時すでに自動車技術者として高い評価を受けていたフェルディナンド・ポルシェでした。後に「ポルシェ911」で知られるポルシェブランドを築いた彼は、ヒトラーのビジョンを実現すべく、徹底的にコストを抑えつつも性能・信頼性を備えた車両の開発に挑みました。

彼が設計した車は、以下のような特長を持っていました。

- 空冷式水平対向4気筒エンジン:シンプルで壊れにくく、冷却装置を簡素化できる。

- リアエンジン・リアドライブ方式:トラクション性能に優れ、メンテナンス性も高い。

- 流線型のボディデザイン:空気抵抗を軽減し、燃費向上に寄与。

この車は後に「ビートル(カブトムシ)」として大ヒットすることになりますが、当初は「KdFワーゲン」と呼ばれていました。KdFとは「Kraft durch Freude(喜びを通じた力)」の略で、労働者の余暇を充実させるナチスの社会政策を意味します。このプロジェクトは単なる自動車開発ではなく、プロパガンダの一環でもあったのです。

国民車を広める国家戦略|ヴォルフスブルク工場と販売戦略

1938年には、現在のニーダーザクセン州ヴォルフスブルクに巨大な専用工場が建設されます。これが現在のフォルクスワーゲン本社所在地となっている場所です。工場周辺には労働者向けの住宅街や生活インフラも整備され、まさに「クルマの街」が誕生しました。

ナチスはこの車を普及させるために、「5マルク貯蓄制度」という制度も導入しました。これは毎月5マルクずつ積み立てていけば、数年後に車が手に入るというもので、当時としては非常に斬新な販売戦略でした。実際に数十万人がこの制度に登録し、車の到着を心待ちにしていたといわれています。

フォルクスワーゲンの暗黒時代|軍用車への転換とその影響

しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発すると、計画は大きく狂います。民間向けのビートルはごくわずかしか生産されず、ヴォルフスブルクの工場は軍用車や兵員輸送車(キューベルワーゲンなど)の生産工場へと転換されました。貯蓄制度に参加していた人々にも、ついにクルマが届けられることはありませんでした。

また、戦時中には外国人労働者や捕虜による強制労働が行われたという、暗い一面もフォルクスワーゲンの創業期には存在しています。これについては、戦後になってから企業として責任を認め、補償基金の設立などが行われました。

戦争と復興を乗り越えたフォルクスワーゲンの復活劇

第二次世界大戦は、フォルクスワーゲンの運命に大きな影を落としました。誕生からわずか数年で、その開発・普及計画は中断され、戦争のための工場へと転用されてしまったのです。しかし、その後の奇跡的な復活劇は、自動車業界の中でも特に印象的なエピソードとして語り継がれています。

戦争とともに変貌したフォルクスワーゲン工場の真実

1939年9月、ドイツ軍のポーランド侵攻を皮切りに第二次世界大戦が始まると、フォルクスワーゲン工場の役割は一変します。当初、「国民のための車」として設計されたKdFワーゲン(後のビートル)は、戦時下では生産が優先されることはなく、代わりに軍用車両の製造に注力することになったのです。

この時に量産されたのが、以下の2車種でした。

- キューベルワーゲン(Kübelwagen):

ビートルのシャシーをベースに開発された軍用車で、四角いボディと簡素な構造が特徴。野戦用として非常に優れており、泥や雪でも走破できる信頼性の高さで、多くの兵士に使われました。 - シュビムワーゲン(Schwimmwagen):

キューベルワーゲンをベースにしながら、水上でも走行できるように設計された「水陸両用車」です。プロペラを備えたこの特殊車両は、主に偵察任務に使われました。

これらの車両の生産のため、フォルクスワーゲンの工場は軍事工場として徹底的に管理されるようになり、民間車の製造は完全に中断されます。また、多くの労働力が戦地に送られたことで、捕虜や強制労働者が大規模に使われるようになったという歴史的事実もあります。後年、この問題は企業倫理の観点から重く受け止められ、フォルクスワーゲンは賠償と謝罪の取り組みを実施することになります。

終戦直後のフォルクスワーゲン|廃墟からの出発点

1945年、戦争が終結すると、ヴォルフスブルクにあったフォルクスワーゲン工場は空爆の被害や機材の不足、従業員の離散によって、ほぼ機能を停止した状態に陥っていました。ドイツ経済そのものが壊滅的な打撃を受け、当時のフォルクスワーゲン社も破綻寸前だったのです。

そんな中、フォルクスワーゲンの運命を変えたのが、イギリス軍による管理でした。ドイツ北部を占領していたイギリス陸軍の少佐、イヴァン・ハースト少佐(Major Ivan Hirst)が、この工場の可能性にいち早く目をつけたのです。

フォルクスワーゲン再生計画|英軍少佐が起こした奇跡の物語

ハースト少佐は、廃墟と化した工場の中にあったビートルの設計図と試作車に強い関心を示し、「これは再建可能で、平和な時代にふさわしい車だ」と確信しました。彼は上層部の承認を得て、フォルクスワーゲン工場を連合軍の移動手段を確保するための拠点として再稼働させる決断を下します。

まず、ビートルの量産が再開されました。戦後ドイツでは道路インフラの再整備、物資輸送、復興事業のために実用的な車両が必要とされており、ビートルのようにコンパクトで燃費が良く、整備がしやすい車はまさに時代のニーズにマッチしていたのです。

この時期に生産されたビートルは、戦時中の軍用車両とは異なり、再び「国民のための車」としての役割を担うようになります。皮肉にも、戦争によって断ち切られた夢が、戦後の荒廃した世界の中で少しずつ蘇っていったのです。

「ビートル」復活の軌跡|世界市場で再び輝いた理由

1946年末までに、工場は月産1,000台以上のビートルを生産できるまでに復旧しました。そして1949年には、イギリス軍からドイツ経済省へ経営権が正式に移管され、「フォルクスワーゲン社(Volkswagenwerk GmbH)」として民間企業としての再出発を果たします。

この再出発を支えたのが、経営者のハインリッヒ・ノルトホフ(Heinrich Nordhoff)氏でした。彼は実直な経営で信頼を集め、品質第一の方針のもと、フォルクスワーゲンの製品力を向上させていきます。

その結果、ビートルは国内外で「シンプルで壊れにくく、長持ちする」という評価を得て、瞬く間に人気車種となっていきます。特に1950年代以降は、アメリカ市場でのヒットが目覚ましく、「Think Small(小さく考えよう)」という広告キャンペーンが大成功。フォルクスワーゲンは名実ともに「世界の大衆車メーカー」として地位を確立していくのです。

フォルクスワーゲン・ビートルの世界的成功|愛され続けた理由とは?

フォルクスワーゲンの名前を一躍世界に広めた伝説的なモデル、それが「ビートル(Beetle)」です。正式には「タイプ1」と呼ばれるこの車は、戦前に構想され、戦後に量産が本格化したフォルクスワーゲンの象徴的存在であり、累計生産台数は2,100万台を超えるという驚異的な記録を打ち立てました。

この章では、ビートルがなぜこれほどまでに人気を集め、どのようにして世界中へと展開されていったのかを、特徴やマーケティング戦略とあわせてわかりやすくご紹介します。

ビートルが愛された理由とは?|ユニークなデザインと実用性

まず、ビートルの一番の特徴は、なんといってもその外観にあります。丸みを帯びた独特のフォルムは、日本では「カブトムシ(ビートル)」と呼ばれ親しまれてきました。その柔らかい曲線は当時の車とは一線を画し、多くの人に「かわいらしさ」や「親しみやすさ」を感じさせたのです。

また、機能面でも実用性と耐久性が高く評価されました。

ビートルの主な特徴:

- 空冷水平対向エンジン:冷却水を使わず、構造がシンプル。寒冷地や暑い地域でも安定した性能を発揮。

- リアエンジン・リアドライブ方式:トラクション性能が高く、雪道や未舗装道路にも強い。

- 軽量コンパクトなボディ:狭い道や都市部でも取り回しやすく、女性ドライバーにも扱いやすい。

- 整備性の高さ:エンジンルームが簡単に開閉でき、初心者でも簡単なメンテナンスが可能。

こうした特徴は、戦後復興の中で「壊れにくい」「使いやすい」「長く乗れる」車を求めていた多くの家庭にとって、理想的な選択肢でした。

フォルクスワーゲン・ビートルの世界展開|その始まりと戦略

1949年、フォルクスワーゲンはドイツ国外への本格的な輸出を開始します。最初の輸出先はオランダで、以降、徐々にヨーロッパ全土に拡大していきました。

そして1955年には、ビートルの生産台数が累計100万台を突破。このころには、イギリス、スウェーデン、フランス、オーストリアなど各国でフォルクスワーゲンの正規輸入代理店が設立され、まさに「ヨーロッパを代表する大衆車」としての地位を確立していきました。

しかし、ビートルの“真の成功”は、このあとアメリカ市場で巻き起こる「ビートル旋風」によって達成されることになります。

ビートルがアメリカで大成功した理由|小さな車が起こした革命

1950年代後半、アメリカでは大型で派手なアメ車が主流でした。V8エンジン、クローム装飾、ゆったりしたサイズ。そんな中に突如現れたのが、小さくてシンプルなフォルクスワーゲン・ビートルです。

アメリカ人にとってビートルは、最初は「奇妙な車」「玩具のようだ」といった印象を持たれることもありましたが、その堅実さ・低燃費・故障の少なさ・維持費の安さが、次第に支持を集めていきました。

特に都市部や大学生、若者世代、女性層に大きな人気を博し、フォルクスワーゲンはアメリカ国内に販売拠点を次々と展開。1959年には、年間15万台を超える輸出が達成され、北米市場の中で最も売れる輸入車ブランドとしての地位を確立しました。

「Think Small」伝説の広告戦略|ビートル人気を加速させた力

ビートルの成功をさらに後押ししたのが、1959年から開始された「Think Small(小さく考えよう)」広告キャンペーンです。これは広告代理店DDB(ドイル・デイン・バーンバック)が手がけたもので、自動車広告の常識を覆す「シンプルで逆説的な」手法で多くの注目を集めました。

どんな広告だったのか?

- 真っ白な紙面に、ぽつんと小さく描かれたビートルの写真。

- 「派手さ」よりも「誠実さ」や「実用性」を訴えるコピー。

- 「小さなことが、むしろ魅力的だ」という逆転の発想。

この広告は、当時の「大きくて豪華なものが良い」という価値観に挑戦するものであり、多くのアメリカ人に“自分らしい選択”の象徴としてビートルが認識されるようになったのです。

その結果、ビートルは単なる「輸入車」ではなく、「ライフスタイルの一部」として愛される存在になりました。ヒッピー文化や環境意識の高まりともリンクし、アメリカの若者文化のアイコン的存在として地位を確立していったのです。

グローバルで支持されたビートル|驚異のロングセラーモデル

1960年代から70年代にかけて、ビートルは世界各国で現地生産されるようになります。ブラジル、メキシコ、南アフリカなどでも製造が行われ、どの地域でも「丈夫で長持ちする庶民の車」として大ヒットを記録しました。

特にメキシコでは「ボチョ(Vocho)」という愛称で親しまれ、2003年まで現地生産が続けられたほどです。これは一つの車種としては異例のロングセラーであり、自動車史上、最も長く・最も多く生産された1モデルとしてギネス記録にも認定されました。

フォルクスワーゲン・ゴルフの革新|新時代を切り開いた名車の進化

1970年代に入り、フォルクスワーゲンは大きな転換期を迎えます。長年にわたって大成功を収めてきた「ビートル」にも、時代の流れによる限界が見え始めていました。排ガス規制、安全基準の強化、そしてドライバーの価値観の変化——そんな中、フォルクスワーゲンが次の一手として世に送り出したのが、1974年に登場した「ゴルフ(Golf)」です。

ビートルの遺産を受け継ぎながらも、まったく新しい時代の要求に応える形で生まれたゴルフは、フォルクスワーゲンにとって「第二の革命」と呼べる存在となりました。

ゴルフ誕生の背景|なぜビートルに限界が訪れたのか?

1960年代後半から1970年代初頭にかけて、世界の自動車市場には大きな変化が訪れました。以下のような要因が、ビートル一強時代に陰りをもたらし始めていたのです。

- 排気ガス規制の強化:アメリカをはじめとする国々で環境意識が高まり、空冷エンジンは対応が難しくなった。

- 安全基準の向上:衝突安全性や衝撃吸収構造の要求が厳しくなり、旧来の設計では対応が困難に。

- ユーザーのニーズの多様化:広い室内空間、荷物の積載性、走行安定性などが重視されるように。

このような時代背景の中、ビートルではもう応えきれないという判断が下され、新時代を担う次世代コンパクトカーとして開発されたのが「ゴルフ」だったのです。

ゴルフ初代モデルの衝撃デビュー|前輪駆動がもたらした変革

1974年、フォルクスワーゲン・ゴルフ(Golf I)は華々しくデビューします。車名の由来は、メキシコ湾流(Gulf Stream)からとされ、これまでのビートルとは異なるまったく新しい設計思想を取り入れていました。

ゴルフの主な特徴:

- 水冷直列エンジンをフロントに搭載

- 前輪駆動方式(FF)

- コンパクトな5ドアハッチバックスタイル

- 広々とした室内空間と荷室

これらの特徴は、燃費・安全性・使い勝手のバランスが優れており、ヨーロッパの都市型ライフスタイルに非常に適していました。また、前輪駆動方式にすることで、駆動部品の配置が簡素になり、車内スペースを効率的に使えるようになったことも大きなポイントでした。

デザインはイタリアの名門「ジウジアーロ(Giorgetto Giugiaro)」によるもので、角ばったシンプルなシルエットは当時の自動車業界に大きな衝撃を与えました。のちのコンパクトカーの「定番スタイル」となるハッチバックの原型をつくったといっても過言ではありません。

ゴルフの大ヒットの理由|ビートルからの進化と革新

ゴルフは発売と同時に大ヒットを記録し、わずか数年で数百万台が生産されることになります。特にビートルに慣れていたユーザーにとって、ゴルフは「信頼性はそのままに、よりモダンで便利な車」として評価され、多くの家庭の“新しい相棒”となっていきました。

また、ゴルフの登場によって、フォルクスワーゲンのラインナップも大きく拡充されます。

ゴルフから派生した車種:

- ゴルフGTI(1976年登場):小型車でもスポーツ性能を楽しめることを証明し、「ホットハッチ」というジャンルを生み出す。

- ジェッタ(Jetta):ゴルフをベースにトランクを追加したセダンタイプ。

- ヴェント、ボーラ、パサートなど:ゴルフの設計思想を踏襲したミドルサイズセダンやワゴンへ展開。

このように、ゴルフは単なる一車種にとどまらず、フォルクスワーゲンのブランド全体を次のフェーズへ押し上げる役割を担いました。

フォルクスワーゲン・ゴルフがリードした技術革新とは?

ゴルフは歴代モデルごとに、時代の技術革新を積極的に取り入れていく存在でした。たとえば、以下のような革新を先陣を切って採用しています。

- ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やエアバッグの早期導入

- ディーゼルエンジンやターボモデルの展開

- クリーンディーゼルや直噴ガソリンエンジン技術の採用

- 自動ブレーキやレーンキープなど、先進運転支援システム(ADAS)の導入

これらの技術は現在、コンパクトカーでも当たり前のように搭載されていますが、フォルクスワーゲン・ゴルフはそうしたトレンドを常にリードするモデルだったのです。

日本で愛されるゴルフの魅力|輸入車人気No.1の理由

日本市場でもゴルフは非常に人気がありました。特に1990年代以降は「輸入車=高級で扱いづらい」というイメージを覆し、「高品質で実用的な外車」という評価が定着します。

女性ドライバーや年配層にも支持され、輸入車の中でもっとも販売台数が多いモデルの一つとして知られています。ドイツ車らしいしっかりとした走り、快適なシート、そして精密な造り——それらは日本のユーザーにとっても「信頼できる相棒」となった理由でしょう。

フォルクスワーゲンの現在地|EVと持続可能性で未来を創る

長い歴史の中で常に時代の先を見据え、進化を遂げてきたフォルクスワーゲン。ビートルで「国民のための車」という概念を世界に広め、ゴルフでコンパクトカーの新しいスタンダードを確立したこのブランドは、今、新たな挑戦に踏み出しています。それが「電動化」と「サステナビリティ(持続可能性)」です。

かつては石油燃料を使ったエンジン技術で世界をリードしてきたフォルクスワーゲンですが、地球温暖化や環境破壊が深刻化する中で、自動車メーカーとしての責任を見つめ直し、脱炭素社会への転換に本気で取り組み始めています。

ID.シリーズの全貌|フォルクスワーゲンが描くEVの未来

フォルクスワーゲンの電動化の象徴ともいえるのが、「ID.シリーズ」と呼ばれる新世代の電気自動車群です。IDとは、「Intelligent Design」「Identity」「Idea」などを意味しており、未来志向のフォルクスワーゲンの意思を象徴しています。

ID.シリーズの主なモデル:

- ID.3(ヨーロッパ専売):

ゴルフに代わる新世代のコンパクトEVとして開発された、フォルクスワーゲン初の専用EVモデル。シンプルで使いやすく、都市型ライフに最適。 - ID.4(世界向けSUV):

SUVタイプの電動車で、日本でも販売開始。ファミリー層やレジャー用途に対応した使い勝手の良さが魅力。 - ID.Buzz(次世代ワーゲンバス):

1960年代のクラシックバス「タイプ2」をモチーフにした未来型ワゴン。レトロと革新を融合させたデザインで注目を集めています。

これらのモデルは、すべてMEB(Modularer E-Antriebs-Baukasten)という専用の電動車プラットフォームで開発されており、バッテリーの配置や重量バランス、航続距離、安全性を高い次元で両立させています。

自動車からモビリティ企業へ|VWが目指すソフトウェア化戦略

フォルクスワーゲンは、単にガソリン車からEVへと移行するだけでなく、「車をモビリティ・サービスのプラットフォームに進化させる」というビジョンを掲げています。

2020年代以降は、「ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)」の開発にも力を入れており、OTA(Over The Air)アップデートによる常時アップグレード可能な車両、AIによる運転支援、自動運転機能の実用化などに積極的です。

このような変革は、テスラやBYDといった新興EVメーカーとの差別化にもつながっており、「100年企業」としての地力を感じさせます。

フォルクスワーゲンのサステナビリティ戦略|CO₂ゼロへの挑戦

電動化と並んで、フォルクスワーゲンが力を入れているのがサステナビリティへの包括的な取り組みです。これは単に電気自動車を作るだけではなく、生産・物流・販売・使用・リサイクルといったクルマのライフサイクルすべてにおいて環境負荷を減らすことを目的としています。

主な取り組み:

- 生産時のCO₂排出ゼロ工場の導入:

ドイツ・ツヴィッカウ工場では、再生可能エネルギーだけを使ったEV生産を実現。 - サプライチェーンの脱炭素化:

バッテリー製造におけるCO₂削減、リサイクル可能素材の採用などを強化。 - ID.シリーズのカーボンニュートラル納車:

生産・輸送・使用時の排出をトータルで計算し、カーボンオフセットによって実質ゼロに。 - リサイクル技術の開発:

使用済みバッテリーの回収・再利用、部品の再資源化にも取り組んでいます。

これらの取り組みにより、フォルクスワーゲンは「地球環境に最も配慮した自動車メーカー」の一つとして国際的にも高く評価されています。

EV時代の選択肢|VW電気自動車がもたらす5つのメリット

では、フォルクスワーゲンの電気自動車や環境戦略は、私たち一般ユーザーにどのようなメリットをもたらすのでしょうか?以下のような点が挙げられます。

- 充電1回で長距離走行が可能(最大500km超)

- 静かでスムーズな走行性能、加速も俊敏

- 最新の安全機能・ナビ・運転支援が標準装備

- 走行中のCO₂排出ゼロで環境にもやさしい

- メンテナンス費用が少なく、ランニングコストが抑えられる

特に都市部での使用や、日常の買い物・通勤・子育て世代にとっては、「ガソリンスタンドに行かなくても家で充電できる便利さ」は非常に大きな利点となっています。

すべての人にやさしい移動手段|VWが描く未来のモビリティ

フォルクスワーゲンは、2030年までに全販売台数の70%以上を電気自動車にするという目標を掲げており、さらに2050年にはカーボンニュートラル企業となることを目指しています。

このビジョンには、「すべての人に移動の自由を提供する」という創業以来の精神が生きています。つまり、かつての“国民車”が、今度は“地球の未来のための車”へと進化しようとしているのです。

フォルクスワーゲンの歴史に学ぶ|変わらぬ理念と進化の軌跡

フォルクスワーゲンの歴史を振り返ると、それは単なる一企業の変遷ではなく、自動車という存在がいかに社会とともに進化してきたかを物語る壮大なドラマであることがわかります。戦前のナチス政権下で「国民車」として構想されたフォルクスワーゲンは、戦争という激動の時代を経て、復興とともに世界へ羽ばたき、そして現代では環境や未来を見据えたモビリティブランドへと変貌を遂げました。

変わらぬ信念と進化|フォルクスワーゲンが守るクルマづくりの哲学

フォルクスワーゲンが一貫して守り続けてきたのは、「使う人のことを第一に考える車づくり」という姿勢です。

- 誰もが手の届く価格で、信頼できる品質の車を提供する

→ 初代ビートルがその象徴でした。 - 時代ごとに変わるニーズに応じて、技術とデザインを進化させる

→ ゴルフの登場がその典型で、現代に至るまで改良を重ねています。 - 環境・安全・快適性など、生活と地球の両方に配慮した開発を行う

→ ID.シリーズをはじめとする電動化とサステナビリティへの挑戦が証明しています。

このように、フォルクスワーゲンは「大衆車」としての原点を守りながらも、革新と向き合い続けてきました。派手さはなくとも堅実で信頼できる、そんなイメージが世界中のドライバーから長年愛されてきた理由なのです。

フォルクスワーゲンは誰にでも優しい|運転初心者にも選ばれる理由

フォルクスワーゲンは、運転に不慣れな方や日常使いを重視する方にも優しい設計が魅力です。例えば、

- 視界が広く、運転しやすいデザイン

- 操作性の高いステアリングやシート調整

- 万一の事故を防ぐ先進安全機能(自動ブレーキ・レーンキープアシストなど)

など、ユーザーに寄り添った細やかな配慮が随所に見られます。「ただの機械」ではなく、「生活のパートナー」として付き合える車、それがフォルクスワーゲンのクルマです。

自動車業界の未来へ挑む|フォルクスワーゲンの新たなビジョン

これからの時代、自動車業界はますます「電動化」「自動運転」「共有型モビリティ」といったテーマに取り組んでいく必要があります。フォルクスワーゲンもその流れの中で、単なる車両製造メーカーから、「移動する自由と安心を提供するテクノロジー企業」への変革を進めています。

2030年までに新車販売の7割をEVに、そして2050年までにカーボンニュートラルを実現するというビジョンは、口先だけではなく現実に向けて動き出しています。ID.4やID.Buzzなどに見られる取り組みは、今後の世界のスタンダードをリードする可能性を秘めています。

信頼と革新の象徴|フォルクスワーゲンがこれからも選ばれる理由

フォルクスワーゲンの歴史を通して私たちが学べることは、「時代が変わっても、大切なものは変わらない」ということです。信頼、安全、そして生活に寄り添う車——それがフォルクスワーゲンの本質です。

これから車選びをする初心者の方、長く付き合える1台を探している方、環境にやさしい選択をしたい方にとって、フォルクスワーゲンは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

歴史を知ることで、今のクルマの意味や、選ぶべき価値がきっと見えてくるはずです。あなたのカーライフの一歩が、信頼と革新の詰まったフォルクスワーゲンから始まることを、心から願っています。