いすゞ自動車は、日本を代表する商用車メーカーとして、長い歴史と確かな技術力を誇っています。1916年の創業から現在に至るまで、時代の変化に対応しながら進化を遂げてきた同社の歩みは、日本の自動車産業の発展そのものといえます。

この記事では、いすゞ自動車の創業背景や社名の由来に始まり、商用車市場への参入、名車「117クーペ」や「ジェミニ」の誕生、ディーゼルエンジンの技術革新、そしてGMをはじめとする海外メーカーとの提携や各国への工場展開といった国際的な活動まで、いすゞの軌跡をわかりやすく解説します。

また、近年注目される電動化やカーボンニュートラルへの取り組み、さらには自動運転技術の開発など、いすゞがこれから目指す未来についても詳しくご紹介します。いすゞ自動車のこれまでの歩みと今後への期待を、ぜひ本記事でご覧ください。

いすゞ自動車の創業秘話と社名の由来を徹底解説|日本初の国産車メーカーの歩み

いすゞ自動車の歴史は、日本の自動車産業の発展そのものといえるほど、長く深いものです。ここでは、1916年の創業当時の背景や、いすゞという社名の由来について、初心者の方にもわかりやすく、詳しく解説していきます。

いすゞ自動車の創業は1916年(大正5年)、東京石川島造船所と東京瓦斯電気工業が共同で自動車製造を目指したことから始まりました。当時の日本は、近代化の波が押し寄せる中で、輸入車に依存しており、国産車の需要が高まりつつありました。こうした背景のもと、国内での自動車開発・生産を実現するために、両社が手を組んだのです。

1922年には、イギリスのウーズレー社と技術提携を結び、国産部品を使用した乗用車の製造を開始しました。この時期の試みは、当時の日本における自動車開発の黎明期を象徴するものであり、後に日本初の本格的な乗用車「ウーズレーA9型」の生産につながりました。

そして1933年、商工省(現在の経済産業省)の主導で、国産部品を使用した「商工省標準形式自動車」が開発されました。この車は、日本の伝統文化の象徴ともいえる伊勢神宮の境内を流れる「五十鈴川」にちなんで、「いすゞ」と名付けられたのです。「いすゞ」という名前には、清らかさや神聖さ、そして日本の美しい自然を感じさせる意味が込められており、企業の理念にも深く結びついています。

その後、いすゞ自動車は成長を続け、1934年には石川島自動車製作所と合併して「自動車工業株式会社」となり、さらに1949年には「いすゞ自動車株式会社」という現在の社名に改められました。この社名変更には、「いすゞ」という名前を未来へ受け継ぎ、日本の自動車産業の発展に貢献していくという強い決意が込められています。

いすゞの歴史を振り返ると、単なる企業の成長物語ではなく、日本の自動車産業の黎明期における「挑戦」の物語が浮かび上がります。輸入車に依存していた時代から、国産車を作り出すまでの苦労と努力、そしてそれを支えた技術者たちの情熱と夢が、今のいすゞ自動車を形作ってきたのです。

現在、いすゞ自動車は商用車メーカーとして世界中で活躍しており、そのルーツを知ることは、いすゞ車を愛する方々はもちろん、自動車に興味があるすべての人にとって、学びの多いものになるでしょう。

いすゞ自動車の乗用車市場参入と名車誕生の歴史を解説

いすゞ自動車は、トラックやバスといった商用車の分野で確固たる地位を築いてきましたが、1950年代からは乗用車市場への参入を果たし、多くの名車を世に送り出しました。その中でも特に注目すべきは、117クーペやジェミニといったモデルです。これらの車種は、いすゞの技術力とデザインセンスを象徴する存在として、今なお多くのファンに愛されています。

いすゞの乗用車市場進出の経緯と背景

1950年代初頭、いすゞは英国ルーツグループと提携し、同社のヒルマンミンクスのノックダウン生産を開始しました。この取り組みにより、いすゞは乗用車の生産技術を習得し、1957年には完全国産化を達成しました。この経験を基に、いすゞは独自開発の乗用車「ベレル」を1961年に発売し、乗用車市場への本格的な参入を果たしました。

名車117クーペ誕生の背景と魅力を徹底解説

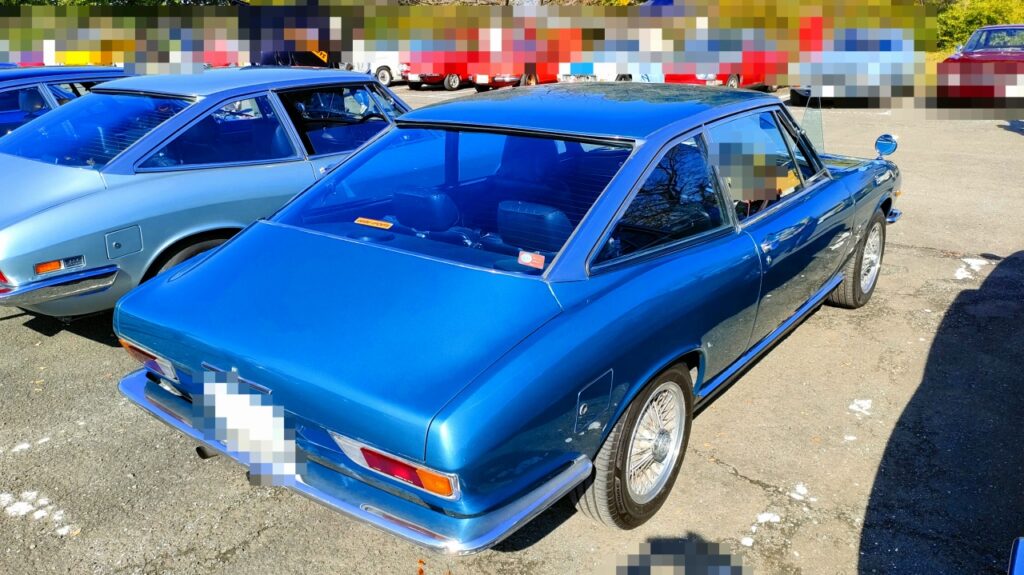

1968年に登場した117クーペは、いすゞの乗用車開発の集大成ともいえるモデルです。イタリアの著名なカーデザイナー、ジョルジェット・ジウジアーロによる美しいデザインと、当時としては先進的なDOHCエンジンを搭載し、性能と美しさを兼ね備えたクーペとして高い評価を受けました。特に初期のハンドメイドモデルは、その希少性と完成度の高さから、現在でもクラシックカーファンの間で高い人気を誇っています。

ジェミニの登場と大衆車市場進出の背景

1974年に登場したジェミニは、いすゞとGMの共同開発による小型乗用車で、オペル・カデットをベースに開発されました。直線基調の欧州風デザインと、当時としては高性能なエンジンを搭載し、若者を中心に高い人気を博しました。特にスポーツモデルの「ZZ」シリーズは、走行性能の高さから多くのファンを魅了しました。

いすゞ乗用車事業撤退とその歴史的価値

1990年代に入ると、いすゞは乗用車事業の縮小を進め、2002年には完全に撤退しました。しかし、117クーペやジェミニといった名車たちは、いすゞの乗用車開発の歴史を語る上で欠かせない存在であり、今なお多くの人々に愛され続けています。

いすゞの乗用車市場への挑戦は、短期間で終わりを迎えましたが、その間に生み出された名車たちは、日本の自動車史において重要な位置を占めています。これらの車種を通じて、いすゞの技術力とデザインへのこだわりを感じ取ることができます。

いすゞのディーゼルエンジン開発の歴史と技術革新の軌跡

いすゞ自動車は「ディーゼルのいすゞ」と称されるほど、ディーゼルエンジンの分野で高い評価を受けてきました。その歩みは日本の自動車産業の発展そのものであり、いすゞの技術力の象徴です。ここでは、いすゞのディーゼルエンジン開発の歴史と、技術革新の取り組みについて詳しく解説していきます。

いすゞのディーゼルエンジン開発の黎明期

いすゞ自動車のディーゼルエンジン開発は、1934年に石川島自動車製作所のディーゼル機関研究会が発足したことから始まります。翌年には、日本初の自動車用ディーゼルエンジンである「DA40型」が完成し、その後の日本の自動車技術の礎を築きました。このDA40型は予燃焼室式空冷エンジンで、当時としては非常に高い性能を誇り、国産ディーゼルエンジンの黎明期を代表する存在となりました。

1930年代後半には、陸軍統制型や商工省統制型として採用され、他社にも設計図が供給されるなど、日本の産業全体に多大な影響を与えました。この時期のいすゞの技術開発は、後の商用車用ディーゼルエンジンの発展に大きく貢献したといえます。

戦後の技術革新と商用車市場での躍進

戦後復興の時代、いすゞは商用車市場での活躍を視野に入れ、ディーゼルエンジンの改良と量産体制の確立に注力しました。1959年、小型トラック「エルフ」にクラス初となる2000ccディーゼルエンジンを搭載し、これが大きな成功を収めます。エルフは高い燃費性能と耐久性を武器に、経済性を重視する事業者や個人事業主の間で絶大な支持を集めました。

この成功は、いすゞが商用車メーカーとしての地位を確立する大きな一歩となり、その後のディーゼルエンジン搭載モデルの拡充にもつながりました。

いすゞの環境対応技術と革新の歩み

時代が進むにつれて、環境問題への対応が求められるようになりました。いすゞはディーゼルエンジンの排出ガス規制に対応するため、燃焼技術の改良や排出ガス後処理装置の開発に力を入れてきました。2004年には、小型トラック「エルフ」にディーゼルハイブリッドシステムを導入し、燃費性能の向上とCO2排出量の削減を実現。これにより、いすゞは商用車業界における環境対応技術の先駆者として注目されました。

また、低NOx・低PMエンジンの開発や、DPD(ディーゼルパティキュレートディフューザー)などの後処理技術を積極的に採用し、環境負荷の低減を推進しています。

グローバル提携と次世代ディーゼルエンジン開発の展望

いすゞは、アメリカのカミンズ社と技術提携を結び、中型ディーゼルエンジンの共同開発を進めています。この協業により、環境性能、燃費性能、耐久性を兼ね備えた次世代エンジンの実現を目指し、2024年には新型6気筒ディーゼルエンジンを商用車に搭載する計画が進行中です。

また、商用車専用のエンジンプラットフォームを世界標準化する動きも進めており、これにより生産効率の向上とグローバル市場での競争力強化を図っています。

いすゞのディーゼルエンジン開発の歴史は、日本の自動車産業における「挑戦と革新」の歴史そのものです。初の国産ディーゼルエンジンの開発から始まり、商用車市場への貢献、環境対応技術の進化、そしてグローバルな技術提携と、いすゞは常に時代のニーズに応えながら、未来へ向けた技術開発を続けてきました。

これからも、いすゞのディーゼルエンジン技術の進化に注目し、その歩みを見守っていきましょう。

いすゞ自動車の海外展開と国際提携の歴史を詳しく解説

いすゞ自動車は、国内での商用車製造だけにとどまらず、早くから海外展開に積極的に取り組み、国際的な自動車メーカーとしての地位を確立してきました。その中でも、ゼネラルモーターズ(GM)との提携や各国での工場設立など、グローバルな活動は非常に重要な役割を果たしています。ここでは、いすゞの海外展開と国際的な提携の歴史について、初心者にもわかりやすく詳しく解説していきます。

いすゞとGMの提携と共同開発の歴史

いすゞとGMの関係は1971年に資本提携を結んだことから始まりました。この提携によって、いすゞはGMの持つ販売網や技術を活用し、海外市場への進出を本格化させました。1974年には両社の共同開発による小型乗用車「ジェミニ」を日本市場で発売し、乗用車分野での新たな一歩を踏み出しました。このジェミニは、オペル・カデットをベースに開発されたモデルで、スタイリッシュなデザインと高い性能が評価され、国内外で多くの支持を得ました。

その後も両社の協力は続き、1980年代にはエジプトに「GMエジプト」を設立し、現地での生産体制を整えました。また、イギリスでは「IBCビークルズリミテッド」を設立し、欧州市場への商用車供給拠点を築きました。さらに、アメリカのジェーンズビル工場やシュリーブポート工場での小型トラックの生産も進められ、北米市場での存在感を高めました。

このように、GMとの提携は、いすゞにとって世界各国への進出を加速させる大きな原動力となりました。技術や販売チャネルの共有だけでなく、各地での現地生産によってコスト競争力を高め、グローバルなブランド価値を築いてきたのです。

各国での工場設立と現地生産体制強化の取り組み

いすゞは、GMとの提携に限らず、独自にも世界各国での現地生産体制を強化してきました。1985年には、日本の自動車メーカーとして初めて、中国・四川省重慶市で小型トラック「エルフ」の現地生産を開始しました。これは、地元企業である慶鈴汽車との合弁事業として展開され、中国市場に本格進出する象徴的な出来事となりました。

さらに、1995年にはベトナムで「いすゞベトナム(IVC)」を設立し、東南アジア地域での生産・販売体制を強化しました。1998年にはポーランドに「いすゞモータースポルスカ」を設立し、欧州市場へのディーゼルエンジン供給体制を整え、地域ごとのニーズに応じた生産ネットワークを広げています。

近年では、2025年にアメリカ・サウスカロライナ州で新たな生産拠点の設立を計画しており、電動化時代に対応した商用車の開発・生産を見据えた取り組みが進められています。この新工場は2027年に稼働開始予定で、年間5万台規模の生産能力を持つ大型施設となる予定です。

いすゞの他社との提携戦略と今後の展望

いすゞは、GM以外にもさまざまな自動車メーカーと戦略的提携を進めています。2019年には、スウェーデンのABボルボと商用車分野での戦略的提携を発表し、先進技術やCASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)領域での共同開発を進めています。これにより、商用車業界における技術革新と市場競争力の強化を目指しています。

また、アメリカのカミンズ社とも業務提携を行い、次世代ディーゼルエンジンの共同開発を進行中です。この協業により、環境負荷の少ない高性能エンジンの実用化を目指し、グローバル市場での環境対応力と技術力を高めています。

いすゞ自動車の海外展開と国際的な提携の歴史は、日本国内にとどまらないグローバルな挑戦の軌跡そのものです。GMとの長年にわたるパートナーシップを基盤に、世界各地での工場設立や現地生産、さらには他社との戦略的提携を通じて、いすゞは国際的な自動車メーカーとしての地位を確立してきました。

今後もいすゞは、グローバル市場における存在感を高めながら、電動化や環境技術の分野でもリーダーシップを発揮し続けていくことでしょう。いすゞの未来の動向にもぜひ注目していきましょう。

いすゞ自動車の最新事業状況と未来への挑戦を解説

いすゞ自動車は、商用車市場で高い評価を受け続けている企業であり、国内外での活躍はもちろん、次世代技術の開発にも力を注いでいます。ここでは、いすゞ自動車の現在の商用車事業の状況と、今後の方向性について、初心者にもわかりやすく解説します。

いすゞの商用車事業の現状と強み

いすゞ自動車は、日本国内はもちろん、世界各国で商用車の製造・販売を行っています。特に、小型トラック「エルフ」、中型トラック「フォワード」、大型トラック「ギガ」などのモデルは、燃費性能や耐久性に優れ、多くの事業者から高い支持を受けています。

2024年3月期の決算報告によると、いすゞ自動車の売上高は過去最高の約3兆3,866億円を記録しました。営業利益も2,931億円に達し、商用車市場での強さを改めて示しました。この結果は、価格対応や原価低減、為替の影響に加え、グローバル市場での安定した販売ネットワークが大きく寄与しています。

一方で、世界全体の販売台数は前年同期比で約13.7%減少しました。これは、東南アジア市場での景気悪化や資材価格の高騰、円安による影響が要因とされています。特に、いすゞの主要市場の一つであるタイでは、ピックアップトラック「D-MAX」の販売減少が響きました。

いすゞの次世代技術への挑戦と未来への展望

いすゞは2030年に向けて、新たな成長戦略「ISUZU Transformation – Growth to 2030(IX)」を掲げ、商用モビリティソリューションカンパニーへの進化を目指しています。この戦略では、従来のトラック販売に加え、環境対応技術やデジタルソリューションを通じた付加価値の提供を重視しています。

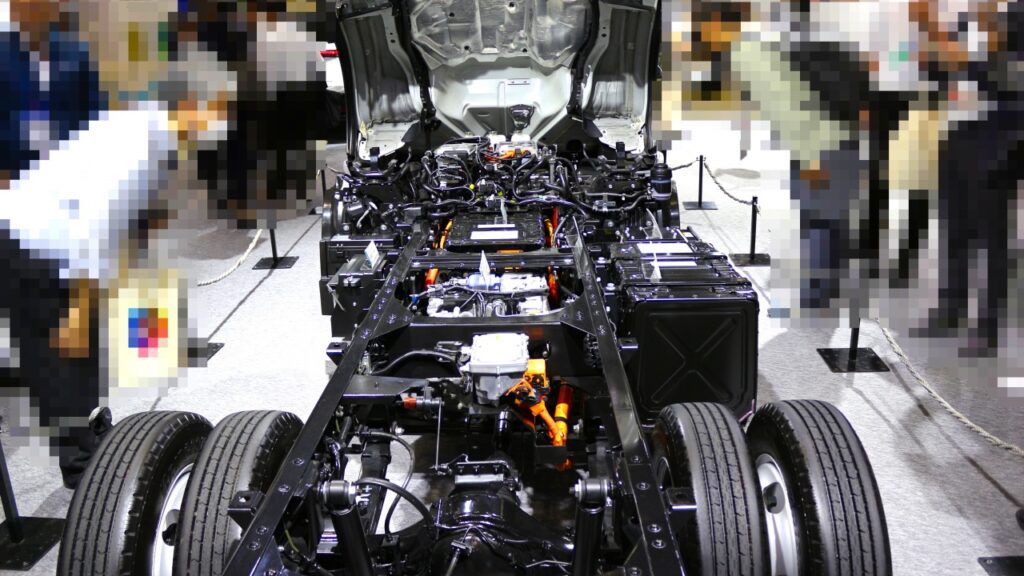

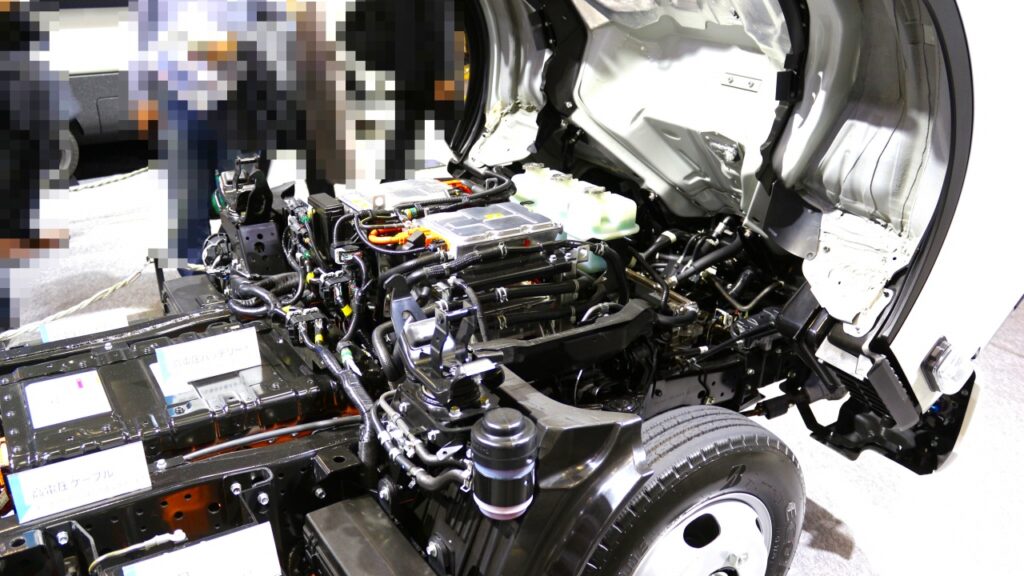

いすゞの電動化戦略とカーボンニュートラルへの挑戦

いすゞはカーボンニュートラルの実現を目標に掲げ、電動化を積極的に推進しています。2023年には、小型トラック「エルフ」にバッテリーEV(BEV)モデルを追加し、商用車の電動化に本格的に取り組み始めました。また、ホンダと共同開発を行っている燃料電池(FC)大型トラック「GIGA FUEL CELL」の実証試験を2023年12月に開始し、2027年の市場投入を目指しています。

さらに、2030年までに全ての主要モデルでカーボンニュートラル車をラインアップに加える方針で、バッテリー交換式EVや水素燃料電池車など、多様な電動化技術の導入を進めています。

いすゞの自動運転技術開発の最新動向

いすゞは、物流業界の人手不足問題や輸送効率向上のニーズに対応するため、自動運転技術の開発にも力を入れています。自動運転レベル4の実用化を目標に、アライアンスパートナーと連携しながら2027年度以降の事業化を計画しています。これにより、高速道路や物流拠点での自動走行サービスを実現し、輸送業界の効率化を目指しています。

いすゞのコネクテッドサービス展開とデジタル戦略

いすゞは、テレマティクスサービス「MIMAMORI」や商用車向け情報プラットフォーム「GATEX」を通じて、運行管理や稼働状況の可視化、予防保全支援などのサービスを展開しています。また、北米市場では、BEV導入支援プログラム「EVision」を拡充し、2028年までに主要地域での展開を目指しています。

いすゞ自動車は、長年培ってきた商用車の信頼性と技術力を活かしながら、電動化、自動運転、コネクテッドといった次世代技術の開発を積極的に推進しています。これにより、環境負荷の低減や物流効率の向上といった社会課題の解決にも貢献し、持続可能な社会の実現に向けたリーダーシップを発揮しようとしています。

いすゞのこれからの挑戦が、商用車業界の未来をどう変えていくのか、今後の動向からも目が離せません。

いすゞ自動車の100年超の歴史と未来への期待を徹底解説

いすゞ自動車は、日本の自動車産業を代表する存在として、創業から100年以上にわたり挑戦と進化を続けてきました。ここでは、いすゞのこれまでの歴史を振り返りながら、その歩みの中で培われた技術や理念、そしてこれからの未来への期待について、詳しく解説していきます。

いすゞ自動車の歴史を振り返る|挑戦と成長の軌跡

いすゞ自動車の始まりは、1916年に東京石川島造船所が自動車の研究を開始したことにさかのぼります。1922年には英国のウーズレー社との技術提携を実現し、国産初の乗用車「ウーズレーA9型」を完成させたことが、日本の自動車産業における大きな一歩となりました。1934年には「いすゞ」の名前が誕生し、1949年には「いすゞ自動車株式会社」として新たなスタートを切ります。

戦後の復興期には、トラックやバスの製造を通じて日本の物流インフラを支え、1950年代から60年代には乗用車市場への挑戦も開始。「ベレット」や「117クーペ」など、今も名車として語り継がれる車種が生まれました。特に117クーペは、イタリアのカーデザイナー・ジウジアーロがデザインを手がけたことで話題を呼び、いすゞの技術力とデザインセンスの象徴的存在となりました。

一方で、ディーゼルエンジンの開発にも力を入れ、1936年には日本初の空冷式ディーゼルエンジン「DA4型」「DA6型」を完成させ、その後の商用車市場での優位性を確立しました。

いすゞのグローバル進出と国際提携の歴史を解説

1971年には、アメリカのゼネラルモーターズ(GM)と資本提携を結び、いすゞのグローバル展開が本格化します。エジプト、イギリス、アメリカ、中国、東南アジアなど各地での工場設立を進め、現地生産体制を強化しながら、商用車を中心に世界中の市場へと進出していきました。

これらの取り組みは、いすゞが世界の自動車市場で「信頼のブランド」として確立される基盤を築き上げた大きな要因となりました。

いすゞ自動車の現在の事業と未来への期待

現在、いすゞは小型トラック「エルフ」、中型トラック「フォワード」、大型トラック「ギガ」などの商用車を主力製品とし、国内外で高いシェアを誇っています。2024年3月期の売上高は過去最高の約3兆3,866億円、営業利益も2,931億円に達し、商用車メーカーとしての強さを改めて示しました。

今後に向けて、いすゞは「ISUZU Transformation – Growth to 2030(IX)」という中期経営計画を掲げ、商用モビリティソリューションカンパニーへの進化を目指しています。この計画では、電動化、カーボンニュートラルの実現、自動運転技術の導入、コネクテッドサービスの拡充といった次世代技術への挑戦が進められており、ホンダとの燃料電池大型トラックの共同開発や、BEV(バッテリーEV)トラックの導入も積極的に行われています。

また、2027年度には自動運転レベル4のトラック・バス事業の開始を目指しており、物流業界の人手不足問題や環境課題への解決策としても期待が高まっています。

いすゞ自動車の歴史は、まさに挑戦と成長の連続でした。創業期から現在に至るまで、日本のモノづくり精神を体現し続けてきたその姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えてきました。そしてこれからも、電動化や自動運転といった新たな技術に挑み続け、商用車業界の未来を切り拓いていく存在であることが期待されます。

これからも、いすゞ自動車の歩みと進化に注目し、その挑戦を応援していきましょう。