1960年代後半、日本の自動車メーカーであるホンダは、世界最高峰の舞台であるF1に果敢に挑戦していました。その挑戦の中で誕生したのが「ホンダ RA301」です。

RA301は1968年シーズンを戦ったマシンで、RA300の改良版として登場しました。ホンダのV12エンジンと、イギリスのローラ社による軽量なモノコックシャシーを組み合わせた日英合作マシンであり、技術的進化と柔軟な戦略が反映されたモデルでした。

シーズンを通じて安定性や信頼性に苦しみながらも、フランスGPでの2位表彰台やアメリカGPでの3位、そしてイタリアGPでの日本メーカー初となるポールポジション獲得など、歴史に残る成果を挙げています。

一方で、同時期に開発されたRA302の事故は、ホンダのF1撤退を決断させる契機ともなりました。ホンダ RA301 歴史は、勝利以上に「挑戦と苦悩」の物語であり、その精神は今もホンダのレーシングスピリットに受け継がれています。

序章|ホンダ RA301の歴史と誕生した背景

ホンダ RA301は、1968年のフォーミュラ1世界選手権に投入されたレーシングマシンです。前年度に登場したRA300の改良版にあたるモデルで、ホンダの技術陣とイギリスのコンストラクターであるローラ社の協力によって開発されました。ホンダは1964年にRA271でF1に参戦を開始し、1965年にはRA272で日本メーカー初の勝利を飾るなど注目を集めましたが、その後は競争力の維持に苦しみます。RA301はそうした苦境のなかで誕生したマシンであり、1960年代後半のホンダF1活動を象徴する存在となりました。

当時のホンダは自社開発のエンジン技術に自信を持っていた一方で、シャシー設計においてはまだ経験が浅く、欧州のコンストラクターに一歩遅れをとっていました。そこでローラ社と手を組み、彼らが得意とするアルミニウムモノコックシャシーをベースに開発を進めたのです。この「日英合作」の形こそがRA301の特徴であり、ホンダが国際舞台で戦うために柔軟な発想を取り入れた証でもありました。

ホンダ RA301の歴史を支えた開発背景と技術的特徴

ホンダ RA301の歴史を彩るV12エンジンとRA301Eの進化

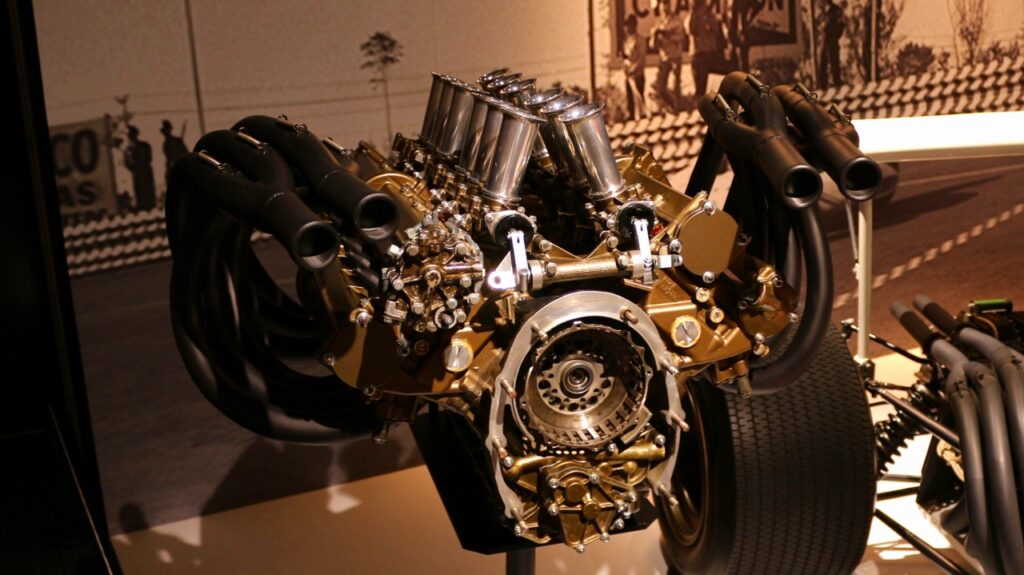

RA301に搭載されたエンジンは、水冷90度V型12気筒のRA301Eです。排気量は2,993ccで、当時のF1規定である3リッターに合わせた設計となっていました。ボアとストロークは78mm×52.2mmで、ショートストローク気味の設計により高回転型の特性を実現しています。最高回転数は11,500回転に達し、最大出力は約440馬力を発揮しました。これは前モデルのRA273Eに比べておよそ40馬力向上した数値であり、ホンダのエンジン技術の進化を示しています。

また、RA301Eではバルブ駆動方式に改良が施され、従来のコイルスプリングからトーションバースプリングに変更されました。これにより高回転域でのバルブ挙動が安定し、信頼性の向上が図られました。さらに、潤滑系統や冷却性能も強化され、長時間のレースを走り切る耐久性を意識した構造となっていました。

ホンダ RA301の歴史におけるシャシー設計とサスペンションの特徴

RA301のシャシーはアルミニウム製モノコック構造で、軽量化と剛性のバランスを重視して設計されました。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーン方式を採用し、路面追従性とコーナリング性能を向上させています。総重量は約650kg前後とされ、当時としては競争力のある軽量マシンでした。

また、燃料タンクや冷却システムの配置も工夫され、重量配分の最適化が図られていました。これにより直線での安定性とコーナーでの俊敏性を両立しようと試みられました。

ホンダ RA301の歴史に刻まれたF1での戦績と活躍

ホンダ RA301の歴史|デビュー戦と序盤の苦戦

RA301は1968年スペインGPでデビューを果たしました。ドライバーは1964年のF1ワールドチャンピオンであり、ホンダのエースとして活躍していたジョン・サーティースです。しかし、デビュー戦ではギアボックスのトラブルによりリタイアとなり、順調なスタートを切ることはできませんでした。続くモナコGPやベルギーGPでもトラブルが相次ぎ、結果を残すことができずに苦戦が続きました。

ホンダ RA301の歴史|フランスGPでの2位表彰台

シーズン中盤のフランスGPでは、悪天候という過酷な条件の中でRA301が真価を発揮します。サーティースは安定した走りを見せ、見事に2位フィニッシュを果たしました。この結果はRA301にとって初の表彰台であり、チームに大きな自信を与えるものでした。

ホンダ RA301の歴史|イギリスGP・アメリカGPでの表彰台獲得

続くイギリスGPでは5位に入り、さらにアメリカGPでは3位表彰台を獲得しました。特にワトキンズ・グレンでのアメリカGPは、RA301の信頼性と速さがかみ合ったレースであり、ファンの記憶に残る戦いとなりました。

ホンダ RA301の歴史|イタリアGPでのポールポジション快挙

1968年のイタリアGPでは、RA301が日本メーカーとして初のポールポジションを獲得する快挙を成し遂げました。これはホンダのエンジン性能とマシンのポテンシャルを証明する出来事であり、日本のモータースポーツ史に残る重要な瞬間でした。

ホンダ RA301の歴史|1968年シーズンの最終成績

最終的にRA301は、2位1回、3位1回、5位2回という結果を残し、ドライバーズランキングではサーティースが7位、コンストラクターズランキングではホンダが6位となりました。勝利こそ掴めなかったものの、一定の存在感を示したシーズンだったといえます。

ホンダ RA301の歴史とRA302の関係

ホンダ RA301とRA302の歴史|サーティースが拒んだ理由

ホンダはRA301と並行して、空冷エンジンを搭載したRA302を開発していました。しかし、RA302は十分なテストを行わないまま投入され、サーティースはその安全性に強い疑念を抱き、搭乗を拒否しました。この判断は後に正しかったことが証明されます。

ホンダ RA301の歴史とRA302の悲劇|ホンダF1撤退の決断

1968年フランスGPでRA302に乗ったジョー・シュレッサーがクラッシュし、炎上事故で命を落としました。この惨事はホンダに大きな衝撃を与え、同年限りでのF1撤退を決断させる一因となりました。結果的にRA301はホンダが1960年代にF1で投入した最後の競争力あるマシンとなったのです。

ホンダ RA301の歴史が残した遺産とF1への影響

ホンダ RA301の歴史から受け継がれた技術的財産

RA301で培われたエンジンやシャシーのノウハウは、その後の市販車やレース活動に活かされました。特に高回転型エンジンの研究成果は、ホンダが後に生み出すスポーツカーやモーターサイクルの基盤となりました。

ホンダ RA301の歴史が示した挑戦と安全への意識

RA301とRA302の経験は、技術的挑戦と安全性の両立がいかに重要かをホンダに痛感させました。これが後のホンダの企業姿勢に影響を与え、F1復帰後の活動にも活かされていきます。

ホンダ RA301の歴史からF1復帰までの長い道のり

1968年を最後にF1から撤退したホンダは、1983年に復帰し、ターボエンジン時代に黄金期を築きました。その礎には、RA301が示した「挑戦する姿勢」と「国際舞台で戦うための柔軟性」が息づいていたのです。

まとめ|ホンダ RA301の歴史が伝える挑戦と苦悩の精神

RA301は勝利こそ飾れなかったものの、日本の自動車メーカーが世界の頂点に挑んだ証として大きな意味を持っています。表彰台やポールポジションといった成果は、ホンダのエンジン技術と挑戦心の象徴でした。そして、RA302の悲劇を経て学んだ教訓は、モータースポーツにおける安全意識を高める契機となりました。

ホンダ RA301の歴史は、単なる一台のレーシングカーの物語ではありません。そこには「挑戦」「苦悩」「成長」というホンダの精神が凝縮されています。この姿勢は今日のホンダのレーシングスピリットにも受け継がれており、RA301は今なお多くのファンに語り継がれる存在なのです。