ホンダは創業以来、「世界一のエンジンメーカー」を目指してモータースポーツに挑戦してきました。その中でもF1は、自動車技術の最高峰とされる舞台であり、ホンダの企業姿勢を象徴する存在です。

1960年代の初参戦から数度の撤退と復帰を繰り返しながらも、常に技術革新を積み重ね、黄金時代を築き、そして2026年には新たな体制でフル復帰を果たす予定です。この記事では、ホンダのF1活動を時系列で整理し、栄光と苦難、そして今後の展望を詳しく解説します。

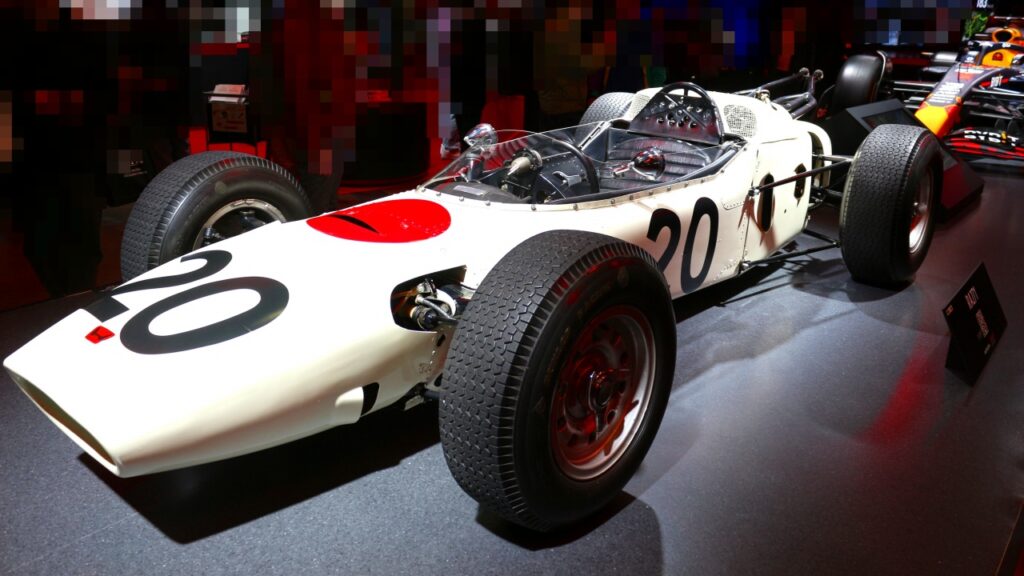

第1期(1964~1968年):ホンダF1活動の始まりと日本初の挑戦

ホンダF1活動の歴史における初参戦の背景

ホンダは自動車メーカーとしての存在感を高めるため、1964年にF1へ参戦しました。当時のF1はヨーロッパメーカーの独壇場で、日本企業が挑戦するのは無謀とも思われていました。しかし創業者・本田宗一郎の「世界に挑む」という強い信念のもと、独自設計のシャシーとエンジンを搭載したRA271でデビューを果たします。

ホンダF1活動の歴史を刻んだ初優勝の快挙

965年メキシコGPで、リッチー・ギンサーが駆るRA272が優勝。これは日本メーカーとしてF1初の勝利であり、自動車史に残る快挙でした。特にV12エンジンの高回転性能は「ホンダらしさ」を世界に示すものでした。

ホンダF1活動の歴史における初期撤退の決断

しかし、車体の重量過多や信頼性不足により、コンスタントに勝つことはできませんでした。さらに1968年には開発中のRA302で事故が発生し、ドライバーの命を失う悲劇も起きます。安全性と体制の限界を理由に、ホンダはF1から撤退しました。

第2期(1983~1992年):ホンダF1活動が築いたターボ時代の黄金期

ホンダF1活動の歴史におけるエンジンサプライヤー復帰

15年の沈黙を破り、ホンダは1983年にターボエンジンメーカーとして復帰。スピリット、ウィリアムズ、ロータスといった強豪チームにエンジンを供給し、次第に成果を上げていきます。

ホンダF1活動の歴史を輝かせたウィリアムズとの成功

1986年にウィリアムズ・ホンダがコンストラクターズタイトルを獲得。翌1987年にはネルソン・ピケがドライバーズチャンピオンを獲得し、ホンダは再び脚光を浴びました。

ホンダF1活動の歴史に残るマクラーレン・ホンダとセナ伝説

1988年からはマクラーレンと提携。アイルトン・セナ、アラン・プロストという史上屈指のドライバーを擁し、1988年には16戦中15勝という圧倒的記録を樹立しました。MP4/4とホンダV6ターボは、F1史に残る最強の組み合わせと称されています。

ホンダF1活動の歴史における第2期撤退の理由

しかし1992年、F1規則の変化や経済環境の悪化により、ホンダは再び撤退を決断しました。黄金時代を築いた第2期は幕を閉じます。

第3期(2000~2008年):ホンダF1活動の歴史と自社チーム挑戦の苦闘

ホンダF1活動の歴史におけるBARとの協力

2000年にBARへエンジン供給を開始。2004年にはコンストラクターズ2位に輝き、ホンダの実力が再び注目されました。

ホンダF1活動の歴史に刻まれたHonda Racing F1 Team

2006年にBARを買収し、自社チームとして参戦を開始。ジェンソン・バトンがハンガリーGPで優勝し、久々の栄光を手にします。

ホンダF1活動の歴史を揺るがしたリーマンショック撤退

しかしその後は低迷が続き、2008年の金融危機が追い打ちをかけます。莫大なコストを理由に、ホンダは再び撤退を余儀なくされました。この時のチームは後に「ブラウンGP」となり、2009年にワールドチャンピオンを獲得することとなります。

第4期(2015~2021年):ホンダF1活動の歴史とハイブリッド時代の挑戦

ホンダF1活動の歴史におけるマクラーレンとの復活と苦難

2015年、ホンダは再びマクラーレンと組み、F1復帰を果たします。しかしハイブリッドPUの開発が難航し、信頼性不足やパワー不足が目立ち、「GP2エンジン」と揶揄される厳しい時期が続きました。

ホンダF1活動の歴史を変えたトロロッソ・レッドブルとの提携

2018年からトロロッソ(現アルファタウリ)へ供給を開始し、着実に信頼性と性能を向上させます。2019年にはレッドブルとの本格的提携が始まり、再び勝利を重ねるようになりました。

ホンダF1活動の歴史に刻まれた2021年ワールドタイトル奪還

2021年、マックス・フェルスタッペンがドライバーズタイトルを獲得。これは1991年以来30年ぶりの快挙であり、ホンダのF1活動における集大成ともいえる成果でした。同年をもって、ホンダは公式にはF1活動を終了します。

第5期(2022~2025年):ホンダF1活動の歴史とHRC体制下での継続支援

ホンダF1活動の歴史を支えたRBPTとの技術協力

撤退後もホンダ・レーシング(HRC)はRBPT(レッドブルパワートレインズ)へ技術支援を行い、2022~2025年シーズンまでホンダ製PUが使用されています。

ホンダF1活動の歴史における2025年の節目

2025年は現行規則下での最後のシーズンであり、ホンダにとっても有終の美を飾る重要な年と位置づけられています。

2026年以降:ホンダF1活動の歴史とアストンマーティンとのフル復帰

ホンダF1活動の歴史を導く新規則対応PU開発

2026年からはF1のパワーユニット規則が大幅に変わり、電動化の比率拡大やカーボンニュートラル燃料が導入されます。ホンダはこの新時代に適応すべく、アストンマーティンと提携し、ワークス供給者として復帰することを発表しました。

ホンダF1活動の歴史が切り拓く新たな黄金期

これによりホンダは、再びチームと一体でタイトル獲得を目指す立場に戻ります。F1で得られる技術は、今後の電動車や水素エネルギー開発にも大きく貢献することが期待されています。

ホンダF1活動の歴史が残した功績と影響

ホンダF1活動の歴史における技術的貢献

- 高回転エンジン技術の確立

- ターボ過給制御の進化

- ハイブリッドPUの改良と量産車への応用

ホンダF1活動の歴史が高めたブランド力

ホンダはF1参戦を通じて「挑戦者のブランド」としての地位を確立しました。セナやフェルスタッペンといった名ドライバーとの結びつきは、世界的な認知度を高めています。

ホンダF1活動の歴史が与えた日本モータースポーツへの影響

F1活動は日本のファン層拡大に寄与し、鈴鹿サーキットをはじめとした国内モータースポーツ文化の発展にも大きな役割を果たしました。

まとめ:ホンダF1活動の歴史に見る挑戦と進化の物語

ホンダのF1活動は、挑戦と撤退、復活を繰り返しながらも、そのたびに大きな成果を残してきました。初優勝から60年を経た今もなお、ホンダはF1の最前線で戦い続けています。

そして2026年、アストンマーティンとの提携で迎える新時代は、環境対応と技術革新を両立させる未来志向の挑戦です。ホンダのF1活動は、これからも自動車産業とモータースポーツ文化を牽引していくでしょう。