自動車業界の歴史を語る上で、フォード・モーター・カンパニーの存在を外すことはできません。

1903年にアメリカで創業したフォードは、創業者ヘンリー・フォードの理念のもと、移動式組立ラインを世界で初めて導入し、T型フォードを大量生産。これにより、自動車は一部の富裕層だけが持つ贅沢品から、一般家庭でも手の届く「大衆の移動手段」へと変化しました。

さらに、労働者への高賃金・短時間労働の導入という大胆な経営改革は、社会全体の購買力を高め、資本主義社会の発展を後押ししました。

一方で、エドセルの失敗や日本市場からの撤退など、苦い経験も乗り越えてきたフォード。その歴史には「成功」の裏にある「挑戦と教訓」が色濃く刻まれています。

本記事では、フォードの歩みを振り返りながら、自動車産業に与えた影響や、今後の技術革新への取り組みについて、初心者にも分かりやすく解説していきます。

フォードの歴史を初心者向けに解説!自動車業界を変えた革新の物語

フォード・モーター・カンパニーは、1903年にアメリカ・ミシガン州ディアボーンで創業されました。創業者はヘンリー・フォードという名前の実業家であり、彼の「誰もが車を持てる時代をつくりたい」という強い想いが、のちの自動車業界全体に大きな影響を与えました。

当時の自動車は一部の富裕層が持つ贅沢品であり、価格も高く、一般の人々にとっては夢のような存在でした。しかし、ヘンリー・フォードはこの状況を変えたいと考え、効率的に車を大量生産する仕組みを作り出すために尽力します。

その代表的な成果が「T型フォード」の開発です。T型フォードは1908年に登場し、1913年には世界で初めて移動式組立ラインを導入して生産が行われるようになりました。これにより、1台あたりの生産時間が大幅に短縮され、コスト削減が実現したことで、自動車の価格も手の届く範囲まで下がりました。T型フォードは庶民でも購入できる車として世界中に広がり、最終的には累計1,500万台以上が生産されました。この生産方式は「フォーディズム」と呼ばれ、現代の大量生産・大量消費社会の原点となったのです。

また、フォード社は労働者の待遇改善にも積極的でした。1914年には日給5ドル制度を導入し、それまでの平均賃金を大幅に引き上げたほか、労働時間を8時間に短縮する取り組みも行いました。これにより、従業員は自社の製品である自動車を購入できるようになり、労働者自身が顧客にもなるという理想的な経済の循環を生み出しました。この「高賃金・短時間労働・大量生産・大量消費」の流れは、その後の産業社会に大きな影響を与えたのです。

フォード社の功績は、単に自動車を普及させただけにとどまりません。自動車の普及によって、鉄鋼、ゴム、石油、ガラスなどの関連産業が活性化し、高速道路や都市インフラの整備も進みました。さらに、郊外住宅地の発展や人々の生活圏の拡大など、社会全体のあり方までを変える力を持っていたのです。

現代においてもフォード社は、電気自動車(EV)の開発や自動運転技術の導入、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みなど、持続可能な社会の実現を目指して挑戦を続けています。過去の革新を振り返りつつ、時代に合わせた変化を恐れず、未来に向けての一歩を踏み出し続ける姿勢は、今後も自動車業界を牽引していくでしょう。

この記事では、そんなフォード社の歴史や革新の背景を、初心者やこれから車を選ぶ方、女性ドライバーにもわかりやすく解説していきます。自動車に興味を持ち始めた方にとって、フォード社の歩みはこれからのカーライフを考える上でのヒントになるはずです。

ヘンリー・フォードとは?自動車業界を変えた男の生涯と理念

ヘンリー・フォードの生い立ちと少年時代の夢

ヘンリー・フォードは1863年7月30日、アメリカ・ミシガン州ディアボーンの農家に生まれました。父ウィリアムと母メアリーのもとで育ったフォードは、農作業の手伝いをしながらも、家にある農機具を分解して仕組みを理解したり、修理を試みたりと、幼い頃から「なぜこうなるのか?」を考えるのが好きな子どもでした。

15歳のとき、近所の農場で動く蒸気機関を目にしたことが、彼の人生を大きく変えます。「機械の力で人々の暮らしを楽にしたい」という想いが芽生え、機械工への道を志すきっかけとなりました。

フォードの挑戦!機械工から自動車王への道のり

フォードは16歳でデトロイトに移り住み、機械工場で働きながら技術を磨きました。特にエジソン照明会社に入社後は、発電機やモーターの設計・保守を担当し、電気技術に関する幅広い知識を身につけます。この頃から「動力を使った移動手段」というアイデアを胸に、自宅の作業場でガソリンエンジンの開発と自動車の試作に没頭。1896年、ついにフォードは自作の四輪車「クアドリシクル」を完成させました。これは4つの自転車用タイヤにガソリンエンジンを搭載した簡易的な車両でしたが、フォードにとっては夢の第一歩であり、後の自動車産業を変える大きな転機となりました。

フォード社設立の裏側と大量生産への挑戦

フォードは起業家としても挑戦を続け、1899年にデトロイト自動車会社を設立。しかし経営の難しさに直面し、2年で閉鎖。1901年にはヘンリー・フォード・カンパニーを立ち上げるものの、経営方針の対立で自身は追放される結果に。それでも諦めず、1903年、ついにフォード・モーター・カンパニーを設立し、再び自動車の量産化に挑みます。

1908年、フォードは画期的なモデル「T型フォード」を発表。安価で頑丈、誰にでも扱いやすい設計で、農民や中間層にも手が届く「国民のための車」として一躍大ヒット商品となりました。

フォードの革新!移動式組立ラインが生んだ大量生産革命

フォードの最大の功績のひとつが、1913年に導入した「移動式組立ライン」です。これまで自動車は、職人たちが一台ずつ手作業で仕上げる「一品物」でしたが、フォードは工場の生産工程を細分化し、ベルトコンベアに部品を載せ、作業員が流れ作業で組み立てる方式を導入。これにより、1台あたり12時間以上かかっていた生産時間はわずか90分に短縮され、生産台数が飛躍的に向上しました。この仕組みは「フォーディズム」と呼ばれ、世界中の工業生産に大きな影響を与えました。

日給5ドルの衝撃!フォードが変えた労働環境と社会

フォードは効率化だけでなく、労働者の待遇改善にも力を入れました。1914年、当時の業界平均の2倍となる「日給5ドル制度」を導入し、労働時間も10時間から8時間に短縮。これにより労働者は安定した生活を送りながら、自社の製品であるフォード車を購入できるようになりました。フォードは「自分たちの製品を買えるような賃金を支払うべきだ」と語り、この理念が結果として自社の販売台数増加にもつながりました。

また、フォードは雇用の間口を広げ、移民やアフリカ系アメリカ人、障害を持つ人々など、多様な背景を持つ労働者を積極的に採用しました。当時のアメリカ社会では差別が根強く残っていましたが、フォードの工場では「能力があれば誰でも働ける」という姿勢が浸透しており、これがのちの社会的包摂の考え方にも影響を与えました。

ヘンリー・フォードの理念と今に続く影響力

フォードが掲げた理念は「より多くの人により良いものを、より安く届ける」というシンプルかつ力強いものでした。彼の「高賃金・短時間労働・大量生産・大量消費」という仕組みは、現代社会の礎となり、経済の循環モデルの原型となりました。また、労働者への待遇改善や多様性を重視する姿勢は、今日の企業の社会的責任(CSR)の考え方にも大きな影響を与えています。

ヘンリー・フォードの生涯は、単なる技術者や経営者としてだけでなく、「社会をより良くするためにビジネスを通じて何ができるか」を追求した挑戦の連続でした。彼が示した「人々の生活を豊かにするためのものづくり」の精神は、今なお自動車産業をはじめとする多くの分野で語り継がれています。これからの社会を考える上でも、フォードの理念は大切なヒントを与えてくれる存在です。

T型フォードの誕生秘話と大量生産がもたらした社会変革

T型フォードが誕生した背景と驚きの特徴とは?

1908年、フォード・モーター・カンパニーから「T型フォード(モデルT)」が発表されました。これ以前の自動車は高価で、一部の富裕層や愛好家のための贅沢品とされ、一般家庭にとっては手の届かない存在でした。しかし、ヘンリー・フォードは「誰もが自動車を持てる時代をつくる」という理念を掲げ、すべての人が移動の自由を手に入れられる社会の実現を目指しました。

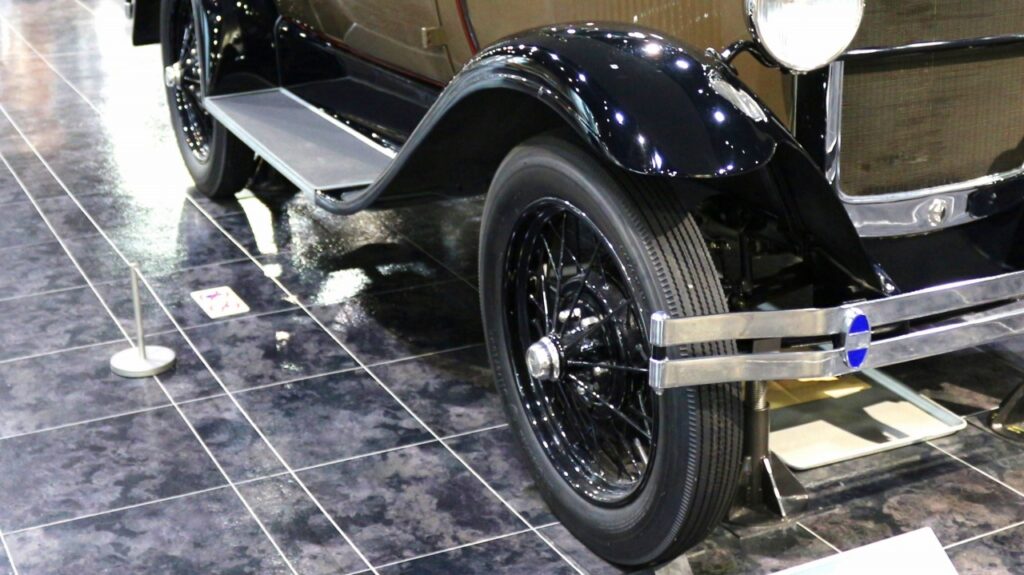

T型フォードはその理念を具現化した1台でした。車両構造はシンプルで、故障しにくい設計が特徴です。搭載された直列4気筒2.9リットルエンジンは、最高速度65〜70km/hを実現し、当時としては十分な性能を誇りました。トランスミッションには2速のプラネタリーギア式を採用し、操作が容易であったため、初めて自動車に触れる人でも扱いやすい車となりました。

また、T型フォードの特徴として、素材に高強度で軽量なバナジウム鋼を使用した点が挙げられます。これにより、悪路の多い当時の道路事情でも安定した走行性能を発揮し、耐久性の高い車として広く評価されました。車体のデザインも「黒一色」に統一され、部品の規格化とコスト削減が徹底されていました。

フォードが導入したベルトコンベア式生産ラインの衝撃と社会的影響

T型フォードの真の革新は、その生産方式にあります。1913年、フォード社は世界で初めてベルトコンベアを用いた「移動式組立ライン」を導入しました。それまでの自動車生産は職人が1台ずつ仕上げる手作業が主流で、製造には多大な時間とコストがかかっていました。しかし、この組立ラインの導入により、部品が工場内を自動的に流れる中で、作業員が特定の作業だけを繰り返すことで生産効率が飛躍的に向上。1台あたり12時間以上かかっていた組立時間は、わずか90分程度にまで短縮されました。

この生産手法は「フォード・システム」と呼ばれ、部品の規格化、作業工程の細分化、そして未経験者でも作業可能なシンプルな作業内容により、誰もが一定の品質で自動車を組み立てられる環境を実現しました。これにより、T型フォードは1908年から1927年までの間に約1,500万台が生産され、当時の世界自動車生産の約半数を占める圧倒的な販売実績を誇りました。

大量生産の仕組みはT型フォードにとどまらず、他の自動車メーカーや様々な製造業にも広がり、近代工業の基盤を築く大きなきっかけとなりました。

T型フォードがもたらした社会変革とモータリゼーションの進化

T型フォードの普及は単なる「車の普及」を超え、社会構造や人々の生活様式にも大きな変革をもたらしました。自動車の所有が一般家庭に広がったことで、都市部と郊外の移動が容易になり、郊外住宅地の発展が進みました。また、道路整備、ガソリンスタンドの増設、修理工場の誕生など、自動車関連のインフラ整備が一気に進展し、経済全体の活性化にもつながりました。

T型フォードの普及は新たなライフスタイルの創出にも寄与しました。家族での旅行、アウトドア活動、長距離移動といった新しい「余暇の過ごし方」が生まれ、モータリゼーション社会の幕開けを象徴する存在となりました。

さらに、フォード社の労働政策も社会に大きな影響を与えました。1914年に導入した「日給5ドル制度」は、当時の業界水準の2倍の高賃金を保証し、さらに労働時間を8時間に短縮する画期的なものでした。これにより、労働者は安定した収入を得て、余暇を楽しむ時間を持ち、自社の車を購入できる「生産者であり、消費者である存在」へと変化していきました。この考え方は「フォーディズム」と呼ばれ、20世紀の資本主義社会の成長を支える重要な要素となりました。

T型フォードとその大量生産方式は、単なる技術革新にとどまらず、社会全体の構造、生活様式、経済活動の在り方を根本から変えた歴史的な出来事でした。ヘンリー・フォードが目指した「誰もが車を持てる時代」の実現は、移動の自由を広げ、人々の生活を豊かにし、さらには現代の社会基盤を築く礎となりました。

T型フォードの歴史を知ることは、自動車の発展だけでなく、社会全体がどのように変化してきたかを理解するうえでも非常に大切です。この物語を通じて、私たちは「ものづくり」と「社会の発展」の深いつながりについて、改めて考える機会を得ることができるのです。

フォード社の歴史的転機:エドセルの失敗とアイアコッカの再建戦略

フォード・エドセルの失敗から学ぶべき教訓

1957年、フォード社は中価格帯市場を狙った新ブランド「エドセル」を発表しました。この車は、既存のラインナップと高級車リンカーンの中間を埋める存在として期待され、発売前から大規模な広告キャンペーンが展開されました。「革命的な車」として市場に送り出されたエドセルは、初日に6,500台を出荷するなど華々しいデビューを飾ります。しかし、その期待はすぐに裏切られることになりました。

エドセルの失敗は複数の要因が重なった結果でした。まず、品質面での問題が深刻でした。オイル漏れや組み付け不良、操作系統の不具合など、初期段階からトラブルが相次ぎました。特に特徴的なデザインとして注目された縦長のフロントグリルは「馬の首輪のようだ」と揶揄され、消費者からの評判は芳しくありませんでした。また、時代の流行に合わないデザインや、大げさな広告戦略によって消費者の期待値が過剰に膨らんだことも失敗を加速させました。

さらに、市場調査の不十分さも大きな要因です。当時のアメリカでは、経済が不安定になりつつあり、中価格帯の市場は縮小傾向にありました。しかし、フォードは「売れるだろう」という楽観的な見込みに基づいて生産計画を立てたため、結果的に需要を大きく見誤りました。エドセルの累計販売台数は約11万台にとどまり、巨額の赤字を抱えたまま1960年にブランドは廃止されました。

この失敗から得られる教訓は非常に重要です。企業が新しい製品を市場に投入する際には、消費者のニーズを的確に把握する市場調査、品質管理の徹底、過度な期待を煽らない適切なマーケティングが不可欠であるということです。そして、何より「消費者が求める価値」を見誤らないことが最も重要なポイントであるといえます。

フォード再建の立役者リー・アイアコッカの戦略とは?

フォード社が再び大きな転機を迎えるのは、1970年代に入ってからのことです。この時期、フォード社の社長として登場したのがリー・アイアコッカでした。アイアコッカは、鋭い経営感覚と大胆な改革で知られ、自動車業界に数々の伝説を残した人物です。彼は「消費者の求めるものを作り、確実に届ける」というシンプルな哲学を掲げ、現場主義を徹底しました。

アイアコッカは、フォード・ピントやマスタングといった新型車の開発を推進し、特にマスタングは若者を中心に爆発的な人気を博しました。これらのモデルは、消費者が求めるスタイルや性能、価格帯を的確に捉えた製品であり、フォードの売上に大きく貢献しました。彼のリーダーシップのもと、フォード社は一時、過去最高の利益を記録するなど、再び繁栄の時期を迎えます。

しかし、アイアコッカの強力なリーダーシップは、当時の会長であったヘンリー・フォード2世との間に軋轢を生みます。経営方針を巡る対立が激化し、1978年、アイアコッカは社長の座を追われることになりました。この出来事は、自動車業界に大きな衝撃を与えましたが、彼がフォード社で成し遂げた功績は色褪せることなく、今もなお高く評価されています。

アイアコッカはその後、経営危機に陥っていたクライスラー社に移り、再建を成功させたことでさらに名を馳せます。彼がフォード時代に培った「消費者第一」「品質重視」「現場主義」の理念は、その後のクライスラー社の復活にも大きな力を発揮しました。

フォードの歴史から学ぶ挑戦とリーダーシップの重要性

エドセルの失敗は、企業経営において「市場の声を無視した過信がいかに危険であるか」を教えてくれます。どんなに画期的な製品であっても、消費者が「欲しい」と思わなければ売れることはありません。一方で、アイアコッカの時代は「顧客の声を反映し、現場と密に連携して製品を作り上げる」ことが企業の成長には不可欠であるということを示しました。

フォード社の歴史は、挑戦と失敗、そして再生の連続でしたが、そのすべての経験が「自動車産業をどう進化させていくか」という問いへの答えを積み重ねる道のりでもありました。これらの物語は、現代のビジネスパーソンや企業経営者にとっても、多くの学びを与えてくれる貴重な教訓なのです。

フォードの世界展開と日本市場:グローバル戦略の軌跡と日本での挑戦

フォードの世界戦略!国際展開の歴史とグローバル成功の理由

フォード・モーター・カンパニーは、創業から間もない時期から国際展開を視野に入れた事業戦略を進めていました。1903年にアメリカで設立された後、わずか2年後の1905年にはカナダに初の海外工場を建設し、そこから世界各国への進出を加速させていきます。これにより、フォードは単なるアメリカの自動車メーカーではなく、早くもグローバル企業としての基盤を築き始めました。

1911年にはイギリス・マンチェスターに、1913年にはアルゼンチンに工場を設立。1920年代にはフランス、ドイツ、オーストラリア、ブラジル、南アフリカ、インドなどにも次々と進出し、1929年までには世界各地に生産拠点や販売網を確立しました。この積極的な海外展開により、フォードは「世界の自動車メーカー」としての地位を確立し、T型フォードの成功をはじめとする自動車の大量生産をグローバルに展開していったのです。

フォードのグローバル戦略は、単に販売網を広げるだけではありませんでした。現地の需要に合わせたモデル展開や部品供給体制の構築、物流の効率化などを進め、地域ごとのニーズに応じた柔軟な対応を目指していました。これにより、フォードは各国市場で自動車文化の普及にも大きく貢献し、世界の産業構造にも多大な影響を与えました。

フォードが日本市場で果たした役割と撤退の背景

フォードの日本市場への進出は1925年、神奈川県横浜市に設立された組立工場から始まります。この工場ではアメリカから輸入した部品をノックダウン方式で組み立て、国内で販売する体制が整えられました。当時の日本では、まだ自動車は高級品であり、フォードの進出は国産メーカーがほとんど存在しなかった時代における重要な先駆けとなりました。

戦後の復興期には、フォードは日本市場での活動を再開し、1974年には「フォード自動車(日本)株式会社」を設立。さらに1981年には、マツダと共同で「オートラマ」を設立し、日本国内での販売網を大幅に強化しました。これにより、フォードのモデルは日本の市場にも広く浸透し、「フェスティバ」「レーザー」などのモデルはマツダとの協業により、日本の道路事情やユーザーのニーズに合わせた仕様で販売されました。

しかし、フォードの日本市場での挑戦は決して順風満帆ではありませんでした。日本独自の自動車文化や右ハンドル需要、細やかな装備へのこだわりなど、現地市場特有のニーズへの対応が十分でなかったことが課題となり、次第にシェアは縮小していきます。最終的にフォードは2016年、日本市場からの撤退を発表し、約90年にわたる日本での事業に幕を下ろしました。

この撤退は、日本市場における輸入車メーカーの戦略の難しさを象徴する出来事でした。価格競争力のあるコンパクトカーが求められる一方で、高級感や装備への期待が高い日本市場において、フォードは十分に対応しきれなかったのです。また、ディーラー網の拡充不足や、アフターサービス体制の整備の遅れも要因の一つとされています。

フォードのグローバル展開成功の秘訣と日本市場での教訓

フォードの国際展開は、世界規模での自動車普及に大きな役割を果たしました。各国の市場特性に合わせた生産と販売を行うことの重要性、そして現地の文化や需要を理解した上で製品を投入することの難しさを教えてくれます。

一方で、日本市場でのフォードの挑戦と撤退は、グローバル戦略の中で「ローカル市場への適応」がいかに重要であるかを示す象徴的な事例です。グローバル企業であっても、各国・地域の消費者のニーズを深く理解し、製品・サービスを最適化する努力が必要であり、それを怠ると市場から撤退せざるを得ないという厳しい現実がそこにはあります。

フォードの日本での歩みは、成功と苦戦が交錯する複雑な歴史でしたが、その挑戦から得られる学びは今後のグローバルビジネスにおいても大いに参考になるでしょう。

フォードの名車と技術革新:マスタングを筆頭に未来へ進む挑戦

フォードの名車図鑑!マスタングをはじめとする名作モデルの魅力

フォードの歴史を語る上で外せない存在が「マスタング」です。1964年にデビューした初代マスタングは、「ポニーカー」という新ジャンルを確立し、アメリカンマッスルカーの象徴として広く知られるようになりました。コンパクトでスポーティなデザイン、手頃な価格、高性能エンジンという三拍子が揃ったマスタングは、発売初日に2万2,000台を売り上げる大ヒットとなり、その年の販売台数は40万台を超えるほどの人気を誇りました。

マスタングの魅力は、時代ごとに進化し続けてきた点にもあります。GT、Mach 1、Boss 302、Shelby GT500といった高性能バリエーションは、スポーツカーファンの心をつかみ、アメリカだけでなく世界中で多くのファンを獲得しました。また、近年では環境対応を意識した電動SUV「マスタング・マッハE」が登場し、伝統の名を引き継ぎながらも次世代への適応を進めています。

フォードの名車はマスタングにとどまりません。大衆車として多くの人に親しまれた「フォード・モデルT」、高級路線を意識した「フォード・サンダーバード」、現代のファミリーカーとして人気を集めた「エクスプローラー」など、時代ごとに人々の生活や価値観に寄り添ったモデルを数多く生み出してきました。

フォードの最新技術!安全性と環境性能への革新の挑戦

フォードは車づくりの中で、デザインや走行性能だけでなく、安全技術や環境技術の分野でも大きな進化を遂げてきました。

安全技術の面では、先進運転支援システム「Ford Co-Pilot360™」の導入が大きな特徴です。このシステムは、プリクラッシュブレーキ、ブラインドスポット警告、レーンキーピングアシスト、アダプティブクルーズコントロールなどの機能を統合し、ドライバーの負担を軽減するとともに事故リスクを大幅に低減する役割を果たしています。特に長距離ドライブや都市部での運転時には、これらの支援システムが安全運転を強力にサポートしてくれます。

さらに、フォードは環境への配慮にも積極的です。製造工程では再生可能エネルギーの活用や工場の省エネ化を進め、温室効果ガス排出量の削減を実現しています。また、車両自体にも環境技術が盛り込まれています。大豆由来のバイオフォームを使用したシートクッションや、リサイクル素材を用いた内装部品、低燃費エンジンの開発など、持続可能な社会への貢献を意識した取り組みが行われています。

特に近年の電動化の流れにおいては、フォードは「F-150ライトニング」や「マスタング・マッハE」など、電動モデルの開発を積極的に進めており、カーボンニュートラルの実現を目指しています。さらに、水素や次世代バイオ燃料といった代替エネルギーの研究にも着手し、未来のクルマ社会を支える新技術の開発にも注力しています。

フォードの技術革新が変える未来と私たちの暮らし

フォードの名車や技術革新は、単なる製品開発にとどまらず、人々の暮らしをより便利で安全、かつ持続可能なものへと導いてきました。例えば、マスタングのように「運転する楽しさ」を提供するモデルは、クルマの魅力を広めるとともに、カーライフの豊かさを象徴する存在です。一方で、Ford Co-Pilot360 のような安全技術や、再生可能素材の活用、電動化へのシフトといった取り組みは、安心して暮らせる社会の実現に貢献しています。

これからのフォードは、歴史ある名車の伝統を守りながらも、時代のニーズに合わせた新たな価値を創造し続けるでしょう。マスタングのような走りの楽しさを追求する車もあれば、環境に優しい次世代モビリティの開発にも力を入れる。フォードの挑戦はこれからも止まらず、未来のクルマ社会を形作る大きな力であり続けるのです。

フォードの歴史から学べること:自動車産業への影響と未来への展望

フォードの歴史が示す挑戦と革新の精神とは?

フォード・モーター・カンパニーの歴史は、まさに「挑戦」と「革新」の連続でした。1903年の創業から始まり、特にT型フォードの登場と1913年のベルトコンベア式移動組立ラインの導入は、自動車を特別なものから「誰もが手にできる存在」へと変える大きな転機となりました。この生産革命は「フォーディズム」と呼ばれ、ただの生産手法の改良にとどまらず、社会全体の在り方を変えるほどの影響力を持っていました。

また、フォードが1914年に導入した「日給5ドル制度」は、当時の労働者にとって夢のような待遇であり、短時間労働と高賃金を実現した画期的な試みでした。この取り組みは「労働者も消費者である」という新たな価値観を生み出し、結果として社会全体の購買力を向上させる経済の好循環をもたらしました。

一方で、1957年に登場した「エドセル」の失敗は、フォードにとって大きな教訓となりました。市場調査を軽視し、過度な宣伝に頼った結果、消費者の期待と製品の実態が大きく乖離してしまい、ブランドの信用を傷つけることになったのです。この失敗は「市場の声を聞くことの重要性」を痛感させるものとなり、その後の経営方針にも大きな影響を与えました。

さらに1970年代には、リー・アイアコッカのリーダーシップのもと、マスタングやピントといった新しいモデルを次々と投入し、厳しい時代の中でもフォードを再建へと導きました。この「リーダーシップの重要性」もまた、フォードの歴史が教えてくれる大切な学びの一つです。

フォードの革新が与えた現代自動車産業への影響とは?

フォードが築いた大量生産の仕組みや労働者重視の経営哲学は、その後の自動車業界全体に多大な影響を与えました。トヨタやGM、フォルクスワーゲンといった他のメーカーも、フォードの生産方式を参考にしながら改良を重ね、効率的かつ高品質な車づくりを追求するようになりました。特に「規格化」「ライン作業」「分業」という考え方は、今では製造業全般の基本とされています。

また、フォードは近年、電動化や自動運転技術の分野でも積極的な投資を行い、時代のニーズに応える取り組みを進めています。環境負荷の低減を目的とした電動SUV「マスタング・マッハE」や、電動ピックアップトラック「F-150ライトニング」など、従来のブランドイメージを保ちつつ、新しい技術への挑戦を続けています。

さらに、フォードは製造工程における再生可能エネルギーの活用、バイオ素材の採用、CO2排出量削減への取り組みなど、持続可能な社会への貢献も重視しています。これらの活動は、ただ車を作るだけでなく、「企業として社会にどう貢献するか」という視点を持つ重要性を示しています。

これからのフォードと自動車業界の未来像とは?

フォードのこれまでの歴史を振り返ると、時代の変化に柔軟に対応し、常に「次の一手」を模索してきた姿勢が見えてきます。そして今、世界が直面している課題は、環境問題への対応と次世代モビリティの実現です。フォードはこれらの課題に対して、電動化、自動運転、持続可能な製造技術の開発を柱に据え、新しい時代のリーダーを目指しています。

特に「誰もが車を持てる時代をつくりたい」という創業時の理念は、現在の「誰もが移動の自由を手にできる持続可能な社会をつくりたい」という目標へと引き継がれています。この理念を貫く姿勢こそが、フォードがこれからの時代においても必要とされ続ける理由です。

フォードの歴史は、単なる企業の物語ではありません。技術の進歩、社会の変化、人々の暮らしの向上に深く関わり、時には失敗から学び、時には革新を起こしながら前進してきた、人間と技術と社会の物語です。その歩みを知ることは、これからの自動車の未来、そして私たちの暮らしがどう変わっていくのかを考える上で、貴重なヒントを与えてくれるはずです。

これからもフォードは挑戦を続け、未来の自動車社会を切り拓いていくでしょう。その動向に注目し、私たち自身も「より良い未来」を考えるきっかけにしていきたいものです。