ヤマハといえばバイクの名門メーカーというイメージが強いですが、実は1989年から1997年にかけて、世界最高峰のモータースポーツ「F1(フォーミュラ1)」の舞台でも挑戦を続けていたことをご存じでしょうか。

エンジンサプライヤーとして参戦したヤマハは、名門チームや世界的ドライバーとタッグを組みながら、自社技術をF1という極限の環境で試し、磨き上げていきました。特に1997年のハンガリーGPでは、ワールドチャンピオンのデイモン・ヒルがヤマハエンジンを搭載したアロウズで2位表彰台に輝くという快挙を達成。この一戦は、ヤマハF1参戦の象徴とも言える名レースとして今も語り継がれています。

本記事では、ヤマハのF1参戦の歴史や使用されたエンジンの特徴、印象的なレース、そしてF1がもたらした技術的・文化的な影響までを、わかりやすく解説します。ヤマハがF1に挑んだ9年間の軌跡から見えてくる、技術と情熱の物語にご注目ください。

ヤマハがF1に挑んだ理由とその意義

ヤマハといえば、一般的にはバイクのメーカーという印象が強いかもしれません。しかし、1980年代後半から1990年代にかけて、ヤマハは自社の技術力を証明する場として、F1(フォーミュラ1)という世界最高峰のモータースポーツに挑戦しました。

ヤマハがなぜF1の舞台に飛び込んだのか、その背景や目的、そしてその挑戦が企業にもたらした影響について、ご紹介していきます。

ヤマハのF1参戦の背景

ヤマハは、バイク業界で「技術のヤマハ」と称されるほど、エンジン開発やメカニズムの分野で高い評価を受けてきました。二輪レースではすでに世界的な実績を積み上げており、ロードレース世界選手権(MotoGPの前身)では数多くの優勝経験を誇っています。

そんなヤマハがF1に目を向けたのは、単なる話題作りではなく、世界中の自動車メーカーが凌ぎを削るF1の舞台で、自社の四輪エンジン技術を磨き、証明するためでした。F1という舞台は、エンジンメーカーにとっては最先端技術のショーケースであり、極限の状況下で性能・耐久性を試せる格好のフィールドだったのです。

さらに、ヤマハは自動車エンジンの受託開発も行っていたことから、四輪市場での知名度やブランドイメージの向上も視野に入れていました。F1への参戦は、その企業価値を世界に示す格好の手段でもあったのです。

技術力の証明とフィードバック

ヤマハがF1に参戦した目的の一つは、自社のエンジン技術がF1という厳しい環境でどこまで通用するのかを見極めることにありました。

F1エンジンは常に高出力、高回転、かつ軽量化という極めて高い次元での性能が要求されます。こうした要求を満たすためには、素材の研究から冷却技術、燃焼制御、摩耗耐性まであらゆる分野でのイノベーションが必要となります。

ヤマハは、自社で培ってきたバイク用エンジンの技術をベースに、F1専用エンジンの開発に着手しました。そして、その過程で得られた知見や技術は、F1の舞台だけでなく、市販車や二輪車の技術にも応用されるようになります。

つまりF1参戦は、単なるレース参戦という枠を超え、ヤマハにとっては「技術開発の実験場」であり、「企業全体の技術力向上」のための挑戦だったのです。

F1参戦がもたらしたブランド価値の向上

ヤマハのF1挑戦は、技術面だけでなく、ブランドイメージにも大きな影響を与えました。世界中のモータースポーツファンやエンジニアが注目するF1の舞台で「ヤマハ」のロゴが走る姿は、企業の存在感を確実に高めるものでした。

とくに1997年、デイモン・ヒルがヤマハエンジンを搭載したアロウズのマシンで2位表彰台を獲得した際には、「ヤマハがここまでやれるのか」と世界中に強烈なインパクトを与えました。これはヤマハにとってもF1参戦の大きな成果であり、多くのファンや企業から高い評価を受けるきっかけとなりました。

また、F1に挑む姿勢そのものが、革新性・挑戦心・信頼性といったブランドイメージを強く印象づけ、のちの市販車や二輪製品にも好影響を与える結果となりました。

ヤマハがF1から学んだもの

F1への挑戦は、結果としてヤマハに数々の経験と学びをもたらしました。成功だけでなく、苦戦や失敗の中から得たデータや知見は、のちの製品開発や技術革新につながっていきます。

特に、F1の現場で求められる「高精度のものづくり」や「高速での意思決定」、「短期間でのトラブル対応」などは、モータースポーツを離れた業務領域でも大いに活用されました。

F1に挑戦したことで、ヤマハは「技術を極める姿勢」と「挑戦を恐れない精神」を企業文化として根づかせたのです。

ヤマハのF1参戦の歴史:1989年から1997年までの挑戦

ヤマハのF1参戦は、1989年から1997年までのわずか9年間という短い期間でしたが、その中には多くの試練、発見、そして感動のドラマが詰まっていました。

ヤマハがF1にどのような形で関わり、どのチームと提携していたのか、そしてどのようなドライバーがヤマハエンジンを駆って戦ったのかについて、順を追って詳しく解説していきます。

1989年:Zakspeedとの初挑戦

ヤマハがF1に初めて登場したのは1989年、ドイツのZakspeed(ザクスピード)チームとの提携によるものでした。この年、ヤマハは「OX88」という自然吸気V8エンジンを開発し、Zakspeedのマシンに搭載。しかしこのエンジンはパワー不足や信頼性の問題が多く、予選通過すら難しい状況が続きました。結局、1年間でほとんどのレースで予選落ちとなり、厳しい洗礼を受ける形でスタートします。

1991年:Brabham(ブラバム)との提携

1990年は活動を休止し、再スタートを切ったのが1991年のBrabhamとの提携です。ヤマハはこの年、エンジンを「OX99」へと進化させ、往年の名門チームBrabhamの再建に協力しました。マシンはBT60Y。ここでも信頼性やパワーの面では課題が残りましたが、前年よりは予選通過率も上がり、完走も果たすようになります。

この年はマーティン・ブランドル(Martin Brundle)やマーク・ブランデル(Mark Blundell)がドライバーを務め、若手ドライバーの育成の場としても機能していました。

1992年:Jordan(ジョーダン)とのコラボレーション

1992年には、F1で台頭してきた新興チームJordanと提携。この年は「OX99B」エンジンを搭載し、ジョーダン192として戦いました。ドライバーはステファノ・モデナとマウリシオ・グージェルミン。マシンの空力やシャシーの完成度はまずまずでしたが、エンジンの信頼性が足を引っ張り、思うような結果を出すことはできませんでした。

1993年〜1996年:Tyrrell(ティレル)との安定期

ヤマハのF1参戦の中でも、最も長く続いたのがティレルとの4年間の提携でした。かつてのワールドチャンピオンチームであるティレルと手を組んだことで、ヤマハのF1参戦は徐々に安定感を増していきます。

この期間、ヤマハはエンジンを毎年改良し、「OX10」シリーズへと進化させました。特に1994年には片山右京選手が在籍しており、日本人としてF1で活躍する姿に、多くの日本のファンが歓喜しました。

1994年スペインGPでは、マーク・ブランデルがヤマハエンジンで3位に入賞するなど、着実に結果が出始めた時期でもあります。また、1996年には若きミカ・サロ(Mika Salo)もティレルから出走しており、将来を期待されたドライバーとして注目を集めました。

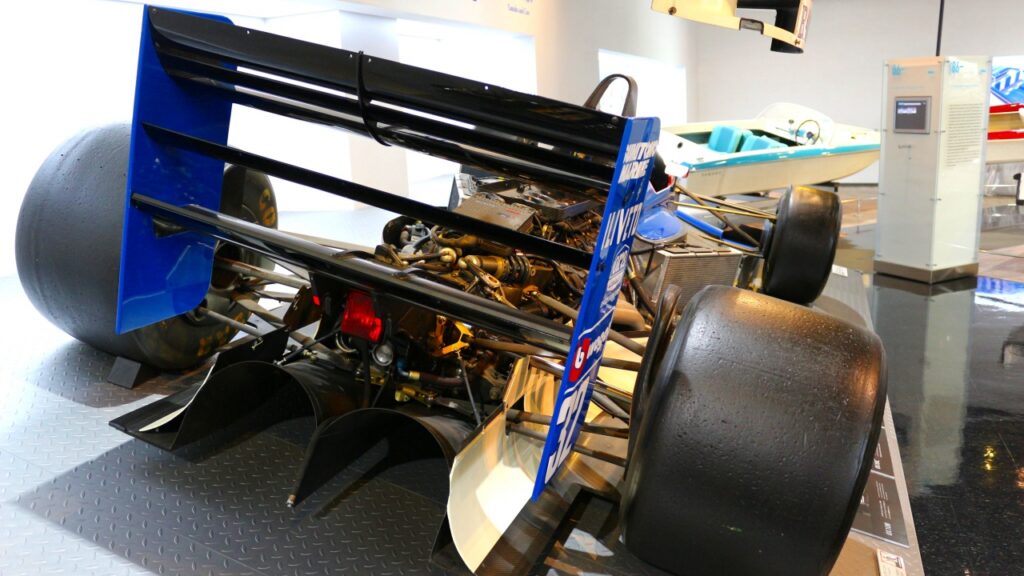

1997年:Arrows(アロウズ)との集大成

そして、ヤマハF1参戦の最終章が1997年のArrowsとの提携です。この年の最大のトピックは、1996年のワールドチャンピオンであるデイモン・ヒルがヤマハエンジン搭載マシンで走ったことです。

アロウズ・A18に搭載されたエンジンは「OX11A」。このマシンは開幕当初こそ苦戦を強いられましたが、シーズン中盤には安定した走りを見せるようになりました。特に1997年ハンガリーGPでは、デイモン・ヒルが優勝目前まで迫る走りを披露し、最終的に2位でフィニッシュ。これはヤマハF1史上、最高の成績として今も語り継がれています。

このレースは、ヤマハのF1挑戦における技術の集大成であり、最大の成果でした。

ヤマハF1参戦の総括

ヤマハのF1参戦は、表彰台や優勝こそ逃したものの、その存在感と挑戦する姿勢は確かにF1ファンの心に刻まれました。限られたリソースの中で戦い抜き、多くの経験と技術を得たこの9年間は、ヤマハにとってかけがえのない財産となったのです。

ヤマハF1エンジンの進化と技術的特徴

ヤマハがF1に参戦した1989年から1997年の間、供給したエンジンはOX88を皮切りに、OX99、OX10シリーズ、最終型のOX11Aへと進化していきました。これらのエンジンは、ヤマハが持つ二輪車での高度なエンジン開発技術をベースに、F1という極限の世界に適応させるために設計されました。

ここでは、ヤマハが開発したF1エンジンの主なモデルとその技術的な特徴、開発における課題、そしてどのように改良されていったのかを詳しく解説します。

OX88(1989年)〜 初代F1エンジンの苦闘

ヤマハがF1の世界に持ち込んだ最初のエンジンが「OX88」です。Zakspeedチームに供給されたこの自然吸気V8エンジンは、排気量3.5リッターで設計されていました。

主なスペック:

排気量:3,493cc

気筒数:V型8気筒

出力:およそ560馬力(推定)

当時のF1エンジンの主流がV10またはV12であった中、V8エンジンでの挑戦は出力面でハンディキャップを抱えることになり、予選通過すら困難な状況が続きました。また、エンジンの冷却効率や信頼性にも問題があり、完走率も極めて低かったのが実情です。

このOX88で得られた経験は、後続エンジン開発の重要な礎となりました。

OX99(1991〜1992年)〜 ブラバムとジョーダンを支えた改良型

1991年、ブラバムチームとの提携で使用されたのが「OX99」。このエンジンはOX88の反省を活かして大幅に改良されました。

主な特徴:

新素材の導入による軽量化

排気系の改良による出力向上(推定600馬力超)

エンジン全体のコンパクト化

OX99は理論的には優れた設計でしたが、依然として信頼性の問題が完全には解決されておらず、レース中のトラブルも多発しました。とはいえ、予選通過率は大きく改善し、一定の成長を感じさせるモデルでもありました。

OX10A〜OX10C(1993〜1996年)〜 ティレルとの安定期を支えた主力

ティレルと提携していた1993〜1996年にかけては、ヤマハは「OX10」シリーズを主力として供給しました。特にOX10CはF1におけるヤマハの技術の結晶といえるモデルです。

技術的進化:

気筒数はV型10気筒に変更

高回転対応(最大回転数14,000rpm以上)

ECU制御による燃焼管理の向上

軽量かつ高剛性のシリンダーブロック設計

この時期には、片山右京やマーク・ブランデルがヤマハエンジンを駆って好成績を収めることもありました。特に1994年のスペインGPでは、ブランデルが3位表彰台を獲得するなど、ヤマハのエンジン性能が着実に向上していたことを証明しました。

OX11A(1997年)〜 デイモン・ヒルと挑んだ最終進化型

ヤマハF1エンジンの最終進化型が、アロウズに供給された「OX11A」です。前年までのOX10シリーズをさらにブラッシュアップしたこのモデルは、性能と信頼性の両立を目指して設計されました。

注目すべきポイント:

出力:約700馬力以上(推定)

改良された吸排気システム

高効率冷却システム

振動の低減と燃費改善を両立

このエンジンを搭載したアロウズ・A18を駆り、デイモン・ヒルが1997年ハンガリーGPで劇的な2位フィニッシュを果たしたことは、ヤマハF1史上最大の成果であり、OX11Aの完成度の高さを示す象徴的なレースとなりました。

開発における課題と改良の歩み

ヤマハがF1エンジン開発で直面した課題は多岐にわたります。

冷却問題: 初期モデルでは過熱によるトラブルが多く、冷却構造の見直しが進められました。

出力不足: 他社に比べて馬力が劣る傾向にあり、バルブ制御や燃焼効率向上などで改良。

振動と信頼性: 高回転化に伴いエンジンの振動と耐久性が問題となり、クランクシャフトやピストン周りの強化が図られました。

軽量化: エンジンの総重量を削減し、マシン全体のパフォーマンス向上を図るために、新素材や製法が導入されました。

こうした改善の積み重ねにより、ヤマハのF1エンジンは徐々に完成度を高め、最終的にはトップチームに肉薄する実力を持つまでに成長しました。

ヤマハF1エンジンが輝いたレースと成果

ヤマハのF1挑戦は、決して順風満帆なものではありませんでした。初期は予選通過も困難だった時期があり、表彰台からは遠い存在と見なされていた時期もあります。しかし、地道な技術改良とパートナーチームとの連携強化を重ねた結果、ヤマハのF1エンジンはついにその実力を証明する瞬間を迎えます。

このセクションでは、ヤマハがF1で見せた数少ないながらも印象的なレースを取り上げ、その成果がどれほど意味のあるものだったのかを振り返ります。

1997年ハンガリーGP:奇跡の2位表彰台(デイモン・ヒル)

ヤマハF1参戦史上、最もドラマティックで歴史に残るレースが、1997年のハンガリーグランプリです。この年、ヤマハエンジンはアロウズ・A18に搭載され、前年のワールドチャンピオン、デイモン・ヒルがドライバーを務めていました。

レース当日は予選3位のヒルが完璧なスタートを決め、徐々に順位を上げていきました。マシンの安定性とエンジンの力強さが際立ち、11周目の第1コーナーでM・シューマッハを抜き、なんとトップを独走するまでに。F1界はこの意外な展開に騒然となりました。

残念ながら、残り2周で油圧トラブルが発生し、ファイナルラップでヴィルヌーヴにオーバーテイクされ、2位でのフィニッシュとなりましたが、これはヤマハF1史上最高の成績であり、F1ファンに強烈な印象を残す一戦となりました。ヤマハとして、悲願のF1初優勝が目の前だったのです。

このレースは、ヤマハがエンジンメーカーとしてどこまで成長したかを示す最高の証明でもありました。ヒルの「アロウズ・ヤマハで勝てるとは思っていなかった」という言葉もまた、逆にヤマハの実力を物語るものだったといえるでしょう。

1994年スペインGP:初の表彰台(マーク・ブランデル)

1994年、ティレルにエンジンを供給していたヤマハは、マーク・ブランデルがスペインGPで3位入賞を果たし、自社エンジンとして初の表彰台を獲得しました。この快挙は、F1参戦から6年目にして初めての大きな成果でした。

このレースでは、序盤から上位を走る安定した展開を見せ、数々の有力マシンがトラブルや戦略ミスで脱落する中、ブランデルは冷静なレース運びを続けました。そして、見事な形で3位表彰台を獲得。この結果により、ヤマハエンジンの評価は一気に高まりました。

この表彰台は、「苦しい時期を乗り越えたご褒美」とも言えるものであり、ヤマハのF1への姿勢が実を結んだ瞬間でした。

その他の注目レースと健闘

ヤマハのF1挑戦では、上記の2戦以外にも見逃せないレースがいくつか存在します。

■ 1993年 南アフリカGP:ティレルのポイント獲得

ティレルとヤマハが組んだ初年度の開幕戦では、早速ポイントを獲得する健闘を見せ、幸先の良いスタートを切りました。この年のエンジンはOX10Aで、バランス重視の設計が功を奏した形です。

■ 1995年 日本GP(鈴鹿):片山右京の健闘

ティレルに在籍していた片山右京が、母国GPである鈴鹿で気迫の走りを見せました。完走するだけでも難しいF1の舞台で、日本人ドライバーがヤマハエンジンとともに堂々とレースを走り抜く姿は、多くのファンを感動させました。

■ 1996年 モナコGP:サロのテクニカルな走り

ミカ・サロがティレル・ヤマハで出場した1996年モナコGPでは、狭く曲がりくねった市街地コースでの戦いの中で、安定したペースで完走。リタイア続出の中での堅実な走りは、エンジンの信頼性向上を示す好例となりました。

レース結果から見えたヤマハの進化

初期の頃は予選通過すらままならなかったヤマハエンジンですが、表彰台を獲得するまでに成長した背景には、ひたむきな技術改良とパートナーチームとの信頼関係があります。

特に1997年のデイモン・ヒルによる2位入賞は、単なる偶然ではなく、エンジンの信頼性、ドライバビリティ(操作性)、そしてチーム全体の力が合わさって得られた成果でした。

F1の世界では、結果がすべてという厳しい現実がありますが、ヤマハはその中で確かな足跡を残しました。限られた予算とリソースの中で、これほどまでに印象的な瞬間を作り上げた企業は、そう多くありません。

F1参戦がヤマハにもたらした技術とブランドの進化

ヤマハのF1挑戦は、単なるレース活動にとどまらず、技術開発や企業ブランディング、さらには企業文化の形成にも大きな影響を与えました。限られた期間とはいえ、F1という過酷な競技環境での経験は、ヤマハという企業を内側から進化させる重要な要素となったのです。

ここでは、ヤマハがF1から得た影響を「技術」「ブランド」「文化と教訓」の3つの観点から詳しくご紹介していきます。

技術力の向上と他分野への応用

F1は「走る実験室」とも言われるほど、極限の技術開発が求められる世界です。ヤマハがF1で得たエンジン開発の知見は、その後の自社製品に多大な恩恵をもたらしました。

■ エンジン開発技術の飛躍的進化

F1エンジン開発では、回転数の向上、高出力、軽量化、熱対策といった複数の要素が求められます。ヤマハはこの要求に応えるため、素材技術や機械加工技術、制御系ソフトウェアの高度化に取り組みました。

その結果、バイク用エンジンの耐久性・出力向上や、自動車メーカー向けのエンジン開発における品質改善にも繋がる技術が蓄積されました。

■ 自動車エンジンの受託開発に活用

F1で得た経験を活かし、ヤマハはトヨタやフォードなどの自動車メーカー向けに高性能エンジンの開発を行っています。たとえば、トヨタの名機「1LR-GUE」エンジン(LFAに搭載)はヤマハと共同開発されたもので、F1由来の高回転・高出力設計が特徴です。

■ 電子制御技術や冷却設計の応用

F1で培ったECU(エンジン制御ユニット)や、効率的な冷却システムのノウハウは、バイクやジェットスキー、スノーモービルといった他の製品分野にも広く応用されています。

企業ブランドの向上と国際的な認知度の拡大

F1という世界的なステージで「YAMAHA」のロゴが映されることは、広告以上の価値がありました。とくに1997年ハンガリーGPでの2位表彰台獲得は、世界中のF1ファンにヤマハの名を強く印象づけた出来事でした。

■ 「挑戦する企業」のイメージ構築

予算面で他メーカーに劣る中でも、果敢にF1へ挑んだ姿勢は「革新」「探求」「挑戦」といったブランドイメージを形成しました。これは、ヤマハの製品に対する信頼や魅力を高める要因となりました。

■ 国際市場での信頼性向上

ヤマハはもともと欧米市場でもバイクを中心に知名度がありましたが、F1活動によってその認知度はさらに強化されました。特にヨーロッパでの存在感が高まり、ブランド力の底上げにつながっています。

■ 若年層やモータースポーツファン層の取り込み

F1は若年層や技術志向のファンにとって非常に魅力的なコンテンツです。F1活動を通じて、ヤマハはこれまで接点の薄かった新たな顧客層へのアプローチを実現しました。

F1から得た教訓と企業文化への影響

F1という世界は、わずかな判断ミスや技術的な遅れが結果に大きく影響します。そこで得られる教訓は、企業の在り方そのものにも大きな学びを与えるものでした。

■ 迅速な意思決定と課題解決力の育成

F1では、レース中に突発的なトラブルが起きても即座に対応しなければなりません。この「即応性」は、製品開発や品質管理の場面でも活かされ、社内の意思決定スピードや現場対応力が大きく向上しました。

■ チームワークと国際的な連携体制の強化

F1参戦を通じて、ヤマハは海外チームやエンジニアとの密な連携を経験しました。こうした経験は、現在のグローバル展開における社内体制の基盤となっています。

■ 成功よりも「成長」に重きを置く文化の醸成

F1での勝利は限られたものでしたが、そのプロセスで得られた技術・人材・ブランド価値は何倍にもなって社内に蓄積されました。この経験から、ヤマハは「すぐに結果が出なくとも、挑戦を続けることで成長できる」という哲学を企業文化に取り入れていきます。

今後の展望:再びF1へ?

ヤマハは現在F1には参戦していませんが、同社の高性能エンジン開発技術はなお健在であり、他メーカーとの共同開発や、モータースポーツ分野での活躍は続いています。

将来的に、F1がより持続可能な技術にシフト(例:水素エンジンやカーボンニュートラル燃料)していく中で、環境技術に強みを持つヤマハが再びF1に関わる可能性もゼロではありません。

ヤマハのF1挑戦の意義と、これからのモータースポーツへの期待

ヤマハのF1参戦は1989年から1997年という短い期間でしたが、その挑戦の中には、技術への情熱、企業としての成長意欲、そして世界最高峰の舞台で戦うという「夢」が詰まっていました。F1という世界は、勝つことだけが評価される厳しい競技でありながらも、ヤマハはその中で確かな足跡を残し、多くの学びと成果を手にしてきたのです。

ヤマハのF1参戦から見える“挑戦の価値”

ヤマハのF1挑戦は、トヨタやホンダのようなワークス体制とは異なり、基本的にはエンジンサプライヤーという立場での参戦でした。そのため、マシン開発や戦略面での主導権はチーム側にあり、エンジン単体での成果が評価の対象になりがちでした。

そのような立場でありながら、1994年スペインGPでの3位表彰台、1997年ハンガリーGPでの2位フィニッシュという目覚ましい成果を挙げたことは、極めて意義深いことです。特に1997年のレースは、当時のF1ファンにとって「ヤマハの奇跡」とも称され、今でも語り草となっています。

結果だけでなく、その過程で得た技術、チームとの信頼関係、そして国際的な企業ブランドの構築は、現在のヤマハの根幹を支える要素としてしっかりと活きています。

挑戦のスピリットは今も息づく

現在、ヤマハはF1からは撤退していますが、「挑戦するDNA」は今も企業活動のあらゆる場面で息づいています。MotoGPをはじめとする二輪レースへの積極的な参加、ヤマハ発動機による先進モビリティ技術の研究開発、トヨタとの共同による高性能エンジンの開発など、F1で培った知見や姿勢は確実に継承されています。

また、エレクトリックパワートレイン(EV)や水素燃料など、次世代のモータースポーツ技術への研究も進められており、ヤマハが再び何らかの形で世界最高峰のレースに登場する日が来るかもしれません。

モータースポーツとの未来の関わり

F1は現在、持続可能な技術とエンターテインメント性を融合した新しいフェーズに突入しようとしています。カーボンニュートラル燃料や電動アシスト、さらには水素エンジンの可能性も模索されており、これらの分野に強みを持つヤマハにとっては、まさに再挑戦の土壌が整いつつある状況です。

技術的・経済的ハードルは依然として高いものの、「F1で再びヤマハのロゴを見る日が来るのか?」というファンの期待も高まっています。完全な再参戦は難しくても、特定パーツやエンジン技術の提供といった形での関与も十分に考えられるでしょう。

まとめ:ヤマハF1参戦の“本当の価値”

ヤマハのF1参戦は、単なるスポーツ活動ではなく、「技術と精神の探求」であり、「企業としての挑戦と成長の物語」でした。F1という極限の舞台で得た経験は、企業の技術資産として活かされ続けており、それはバイクや船外機、自動車エンジン、ロボティクスなど、ヤマハの多彩な事業に今も息づいています。

そして何より、どんなに困難でも「挑戦することの価値」を私たちに教えてくれました。

この物語が、多くの読者、そしてモータースポーツを愛するすべての方にとって、新たな興味や感動につながることを願ってやみません。ヤマハの“次なる挑戦”にも、これから注目していきたいですね。